Перевозка пассажиров морским транспортом регулируется Кодексом торгового мореплавания Кодекс торгового мореплавания от 30.04.1999 г. N 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2207.

Ст. 177 КТМ устанавливает, что по договору морской перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения и в случае сдачи пассажиром багажа также доставить в пункт назначения багаж и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную за проезд плату, при сдаче багажа и плату за провоз багажа.

Как видно, определение понятия договора перевозки пассажира, по сути, повторяет правило ч. 1 ст. 786 ГК. Почти полное текстуальное совпадение ч. 1 ст. 177 КТМ и ч. 1 ст. 786 ГК означает, что основные права и обязанности сторон по договору морской перевозки пассажира аналогичны правам и обязанностям сторон при перевозке пассажира другими видами транспорта. Наличие в названных случаях общих черт и большого сходства договоров не исключает известной специфики, присущей пассажирской перевозке морем.

Г.Г. Иванов справедливо отмечает, что «при современном уровне развития транспортной сети деловые и бытовые перевозки эффективнее (с точки зрения скорости) совершать воздушным, железнодорожным либо автомобильным транспортом. Морские суда все чаще используются для выполнения туристических, прогулочных рейсов и превращения в «плавучий отель», выполняющий наряду с транспортной, имеющей целью перемещение пассажира из одного порта в другой, также круизную функцию. Морские пассажирские суда нередко чередуют морские переходы с длительными стоянками в портовых пунктах. Услуги по транспортировке пассажира дополняются экскурсиями, культурно - развлекательными мероприятиями, предоставлением бытового обслуживания и повышенным сервисом мест проживания и развлечений на судне». Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г.Г. Иванова. - М.: Спарк, 2000. С. 219.

Субъектный состав договора морской перевозки пассажира представлен перевозчиком и пассажиром.

Термином «перевозчик» обозначается любое морское пароходство или порт, которым или от имени которого заключен договор перевозки. В роли перевозчика может также выступать как собственник судна, так и фрахтователь, арендующий судно с экипажем (тайм - чартерный владелец) или без экипажа (бербоут - чартер).

В договоре морской перевозки пассажира проводятся различия между перевозчиком и фактическим перевозчиком. Фактический перевозчик - иное, чем перевозчик, лицо, которое, являясь собственником судна или использующим судно на ином законном основании лицом, фактически осуществляет перевозку пассажира или ее часть (ч. 2 ст. 177 КТМ).

В отличие от железнодорожного транспорта, перевозки на котором выполняются государственным публичным перевозчиком, на морском транспорте перевозки осуществляются перевозчиками различных организационно - правовых форм.

Перевозчиком является лицо, которое заключило договор морской перевозки пассажира или от имени которого заключен такой договор, независимо от того, осуществляется перевозка перевозчиком или фактическим перевозчиком. Из приведенного в п. 2 ст. 177 КТМ правила следует, по крайней мере, два признака, характерные для перевозчика:

1) он должен быть обозначен в качестве стороны в документе, оформляющем отношения по перевозке,

2) осуществлять перевозку на судне, принадлежащем ему на определенном правовом титуле (праве собственности, праве хозяйственного ведения) с использованием услуг экипажа.

Если судно не выбывает из владения собственника (иного законного владельца) так, как это происходит при тайм - чартерном фрахтовании, наряду с перевозчиком, указанным в перевозочном документе, пассажир может находиться в отношениях и с фактическим перевозчиком, фактически осуществляющим перевозку на всем пути следования или на каком-то его отрезке. Арендодатель в течение всего срока договора аренды транспортного средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей (ст. 634 ГК РФ).

Пассажир - это лицо, состоящее в договорных отношениях с перевозчиком и указанное в качестве такового в билете или ином документе, подтверждающем его право на проезд.

Круизные перевозки производятся обычно на судах, арендованных туристическими организациями на условиях, согласованных перевозчиком с туристической фирмой. Проезд участников круиза в этих случаях осуществляется по туристическим путевкам; находящееся на борту судна лицо может именоваться пассажиром, туристом, экскурсантом. Туристы и экскурсанты совершают экскурсии по линии туристско - экскурсионных организаций, пользуясь услугами которых, они вступают в отношения по перевозке с морским перевозчиком. Если туристско - экскурсионная организация оформляет отношения с перевозчиком от собственного имени, то для туриста и экскурсанта морской перевозчик может оказаться фактическим, а не договорным перевозчиком. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г.Г. Иванова. - М.: Спарк, 2000. С. 220.

Пассажир обязан соблюдать порядок, действующий на морском транспорте, правила пользования судами и пассажирскими помещениями и бережно относиться к имуществу морского транспорта. Ущерб, нанесенный имуществу морского транспорта по вине пассажира, должен быть возмещен. Пассажир, если его поведение на судне угрожает безопасности других пассажиров (туристов), экипажу, судовладельцу, имуществу и судну, может быть высажен в ближайшем порту захода судна без выплаты ему разницы в стоимости билета от места высадки до конечного порта, указанного в билете.

Основной обязанностью перевозчика является обязанность доставить пассажира и сданный им багаж в пункт назначения.

Перевозчик обязан предоставить пассажиру указанное в билете место на судне. В случае непредоставления пассажиру места указанной в билете категории пассажир вправе по своему выбору либо отказаться от поездки и считать договор несостоявшимся, либо потребовать продления срока годности билета и предоставления права проезда следующим рейсом. При помещении пассажира с его согласия на нижеоплачиваемое место составляется акт, в соответствии с которым пассажиру должна быть выплачена разница в стоимости проезда.

КТМ в ст. 184 устанавливает обстоятельства, при которых перевозчик вправе отказаться от исполнения договора морской перевозки пассажира:

1) военные или иные действия, создающие угрозу захвата судна;

2) блокада пункта отправления или пункта назначения;

3) задержание судна по распоряжению соответствующих властей по причинам, не зависящим от сторон договора;

4) привлечение судна для государственных нужд;

5) гибель судна или его захват;

6) признание судна непригодным к плаванию.

В таких случаях при отказе перевозчика от исполнения договора морской перевозки пассажира до отхода судна пассажиру возвращаются вся плата за провоз пассажира и плата за провоз его багажа, после начала рейса - их часть в размере, пропорциональном расстоянию, на которое перевозка пассажира не была осуществлена.

Перевозчик должен обеспечить соблюдение объявленного расписания и заходы в указанные пункты в определенные сроки. В тех случаях, когда опоздание прихода судна в пункт пересадки повлечет за собой перерыв в поездке транзитного пассажира, срок годности билета должен быть продлен на все время его задержки до предоставления ему возможности продлить поездку.

Таковы общие нормы, предусмотренные в отношении договора перевозки пассажиров морским транспортом. В основном они используются при перевозке пассажиров на туристических судах, споры по таким делам редки в судебной практике.

3.2.1. Виды судов и рейсов

Как уже отмечалось ранее, морской транспорт считается наиболее универсальным видом транспорта, который специализируется на обслуживании международной торговли. В системе морского торгового судоходства зародились и получили развитие основные правовые институты и организационные формы международных перевозок грузов и пассажиров. Система экономических и правовых отношений между участниками процесса перевозки на других видах транспорта развивалась в той или иной степени под влиянием международной практики морского торгового судоходства.

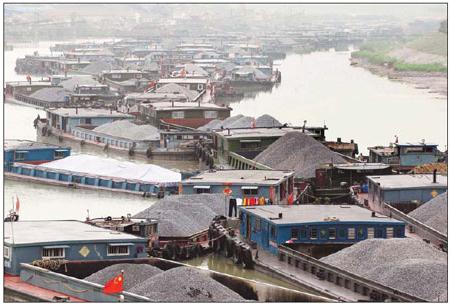

Морские перевозки осуществляются различными типами судов, которые подразделяются на:

1) грузовые суда, к которым относятся:

Суда универсального назначения, предназначенные для перевозки генеральных и насыпных грузов;

Ролкеры с горизонтальным способом погрузки и выгрузки, используемые для перевозки колесной и гусеничной техники, а также контейнеров и др.;

Контейнеровозы, применяемые для перевозки генеральных грузов в контейнерах между оборудованными терминалами на регулярных линиях с мощными и устойчивыми потоками;

Лихтеровозы, предназначенные для перевозки грузов в смешанном морском и речном сообщениях;

Лесовозы;

Паромы, используемые для перевозки грузов в железнодорожных вагонах на линиях сравнительно небольшой протяженности, характеризующихся устойчивым грузопотоком и высокой частотой отправки;

Суда для перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов к местам строительства объектов;

Балкеры, предназначенные для перевозки навалочных и насыпных грузов;

Рефрижераторные суда;

Танкеры, применяемые для перевозки нефти и других жидких химических грузов;

Нефтебалкеры - комбинированные суда, предназначенные для перевозки навалочных, насыпных и жидких грузов;

2) пассажирские суда;

3) ледокольные суда;

4) гидрографические суда;

5) аварийно-спасательные (буксиры-спасатели, плавучие краны и др.);

6) служебно-вспомогательные (буксиры, бункеровщики, лоцманские суда и др.).

В международном судоходстве сложились две формы организации перевозок: линейная (регулярная) и трамповая (нерегулярная).

Международное линейное судоходство организуется морскими перевозчиками на устойчивых географических направлениях международной торговли. Особенностями линейного судоходства являются закрепление судов на данном направлении и их регулярные заходы в определенные порты по заранее объявленному расписанию. Перевозки оплачиваются грузоотправителями по ставкам тарифа, устанавливаемым перевозчиками. Линейные тарифы публикуются в периодической специализированной печати и обычно стабильны в течение длительного времени. Эти тарифы регулируются линейными конференциями, представляющими собой объединения судовладельцев, монополизировавших перевозки грузов на конкретных направлениях. Остальные судовладельцы, эксплуатирующие суда на контролируемых конференциями линиях (аутсайдеры), обычно применяют более низкие тарифы.

Основным документом при оформлении перевозки груза в международном линейном судоходстве является коносамент. Коносамент (bill of lading) - это документ, подтверждающий принятие товара для морской (или речной) перевозки и обязывающий перевозчика выдать товар законному владельцу.

Коносамент является:

Распиской, подтверждающей принятие к перевозке товара, обозначенного на лицевой стороне этого документа;

Контрактом на перевозку товара на оговоренных в нем условиях;

Товарораспорядительным документом.

Существует несколько видов коносамента:

Коносамент на предъявителя (bearer), который предоставляет право каждому, кто является его владельцем, распоряжаться товаром. Применяется крайне редко, поскольку не может гарантировать получение товара именно тем лицом, которому он действительно предназначен;

Именной коносамент (straight), выписываемый на конкретного получателя товара. Передача владения товаром другому лицу может производиться только посредством специально оформленного заявления о переуступке (цессии);

Ордерный коносамент (to order), согласно которому перевозчик должен доставить товар по указанию обозначенной стороны. Этот коносамент может передаваться получателем третьему лицу посредством индоссамента, т.е. передаточной надписи на этом документе. Индоссамент может быть именным и на предъявителя (in blanco).

Различают также бортовой коносамент , оформляемый на погруженный на борт судна груз, и коносамент на груз , принятый к отправке, который применяется в случае, если товар сдан на склад для последующей отгрузки. В ряде случаев после погрузки он заменяется на бортовой коносамент.

При необходимости выдачи грузополучателю части груза, оформленного коносаментом, могут быть выписаны так называемые долевые коносаменты - деливери-ордера (delivery order), представляющие собой фактически не коносамент, а распоряжение получателя капитану о выдаче части груза после предъявления оригинала коносамента на всю грузовую партию.

Иногда применяется сквозной коносамент - документ, на основе которого грузы транспортируются из порта погрузки в порт назначения двумя и более судоходными линиями, действующими в соответствии с соглашением.

Выделяют также чистый и нечистый коносамент . Коносамент называют «чистым» (clean), если перевозчик не сделал в нем замечаний относительно состояния перевозимого товара, и «нечистым» (fone), если в нем сделаны соответствующие оговорки.

Согласно Российского законодательства, в коносамент должны быть включены следующие данные:

1) наименование перевозчика и место его нахождения;

2) наименование порта погрузки согласно договору морской перевозки груза и дата приема груза перевозчиком в порту погрузки;

3) наименование отправителя и место его нахождения;

4) наименование порта выгрузки согласно договору морской перевозки груза;

5) наименование получателя, если он указан отправителем;

6) наименование груза, необходимые для идентификации груза основные марки, указание в соответствующих случаях на опасный характер или особые свойства груза, число мест или предметов и масса груза или обозначенное иным образом его количество. При этом все данные указываются так, как они представлены отправителем;

7) внешнее состояние груза и его упаковки;

8) фрахт в размере, подлежащем уплате получателем, или иное указание на то, что фрахт должен уплачиваться им;

9) время и место выдачи коносамента;

10) число оригиналов коносамента, если их больше чем один;

11) подпись перевозчика или действующего от его имени лица.

12) по соглашению сторон в коносамент могут быть включены иные данные и оговорки.

Следует отметить, что коносамент, подписанный капитаном судна, считается подписанным от имени перевозчика.

В отличие от линейного в трамповом судоходстве, суда эксплуатируются на нерегулярной основе. Они не закрепляются за определенными направлениями, а свободно перемещаются из одной секции фрахтового рынка в другую в зависимости от спроса на тоннаж и от предложения грузов.

В торговом мореплавании применяются следующие виды фрахтования судов:

1) фрахтование на условиях рейсового чартера (voyage charter), который подразделяется на:

Фрахтование на один рейс (single voyage), т.е. договор, по которому судовладелец за определенную плату (фрахт) обязуется перевезти обусловленный груз из одного или нескольких портов отправления в один или несколько портов назначения;

Фрахтование на последовательные рейсы (consecutive voyages), т.е. договор о перевозках большого количества однородного груза в одном и том же направлении на одном и том же судне;

Фрахтование по генеральному контракту (general contract), т.е. договор, по которому судовладелец обязуется в течение определенного периода перевезти определенное количество груза;

2) фрахтование на условиях тайм-чартера (time-charter), которое в зависимости от способа определения продолжительности аренды судна подразделяется на обычный тайм-чартер и круговые рейсы;

3) фрахтование на условиях бербоут-чартера (bare boat charter), или димайз-чартера (demise-charter), т.е. аренда судна без экипажа.

Договор морской перевозки (договор фрахтования судна) в трамповом судоходстве, заключаемый между морским перевозчиком (фрахтовщиком) и грузоотправителем или грузополучателем (фрахтователем), имеет форму чартера. В большинстве случаев он заключается при помощи посредника или фрахтового брокера. В любом чартере содержатся обязательные условия, относящиеся к судну, грузу, фрахту, порядку оплаты стивидорных работ и др. Основными статьями чартера являются:

1) Место и время заключения.

2) Наименование сторон - фрахтователя и фрахтовщика (перевозчика) с указанием их местонахождения.

3) Название и характеристика зафрахтованного судна: флаг, класс, год постройки, грузовая характеристика судна. Флаг имеет значение в случае бойкота, запрета на заход в порты. Класс влияет на размер страховой премии.

4) Мореходность судна, которая заключается в его способности противостоять обычным опасностям рейса и доставить груз получателю в сохранном состоянии.

5) Наименование и количество груза. Иногда используют и собирательные названия, например «любые законные грузы» и т. д. Если фрахтователь не обеспечил требуемое количество груза, то за недогруз он обязан уплатить «мертвый фрахт», а в случае недогруза против заявленного и имеющегося количества фрахтователь имеет право требовать возмещения убытков.

6) Место погрузки и выгрузки. Иногда указываются не только порты, но и причалы, места якорных стоянок, а иногда - только участки побережья.

7) Позиция судна, т.е. начальная дата - лейдейс (laydays) и конечная дата - канселлинг (cancelling days). Ранее начальной даты фрахтователь не обязан принимать судно под погрузку, а в случае прибытия судна после конечной даты фрахтователь имеет право расторгнуть (канселлировать) чартер.

8) Информация о прибытии судна.

9) Распределение расходов по погрузке и разгрузке.

10) Сталийное время, т.е. срок для выполнения погрузо-разгрузочных работ, определяемый условиями чартера или обычаями портов.

11) Демередж (штраф, который оплачивает фрахтователь за задержку судна сверх сталийного времени); диспач (премия фрахтователю за сокращение сталийного времени (половина демереджа).

12) Фрахт и его оплата. Ставки фрахта устанавливаются за единицу измерения количества груза (тонна, штука и т.п.). Иногда единица измерения количества груза и единица, взятая за основу расчетов по фрахту, могут не совпадать. Фрахт может также устанавливаться на основе «люмпсум», т.е. как общая сумма, заранее обусловленная в чартере. Расчеты по фрахту между судовладельцем и фрахтователем производятся как по количеству груза, сданному на месте назначения, так и по погруженному (коносаментному).

13) Время и место оплаты также могут быть разными (при подписании коносамента в порту отправления, после прибытия судна в порт назначения, по окончании выгрузки и после окончательной проверки веса).

14) Ледовая оговорка. Предусматривает условия освобождения судна от выполнения договора при возникновении ледовой обстановки.

15) Оговорка о забастовке.

16) Военная оговорка.

17) Оговорка об общей аварии и другие условия.

В начале 20-х гг прошлого века, конкуренция на фрахтовом рынке привела к широкому распространению регистрации судов под «удобными », или «дешевыми», флагами вследствие:

Низких издержек при эксплуатации транспортного флота в результате снижения заработной платы плавсостава и уменьшения его численности по сравнению с нормами, установленными законодательствами других стран;

Освобождения от уплаты налогов на прибыль.

3.2.2. Регулирование международных морских перевозок. Деятельность Международной морской организации

Основным международным соглашением, определяющим взаимоотношения участников договора морской перевозки и правовой статус коносамента, является Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте (1924 г.).

Брюссельским протоколом 1968 г. в эту Конвенцию были внесены некоторые изменения. Особое внимание в этой Конвенции уделено вопросу об ответственности морского перевозчика за груз.

Морские перевозки пассажиров и багажа регулируются Афинской конвенцией о морских перевозках пассажиров, их багажа, транспортных средств и ручной клади.

Международная морская организация (IМО) - International Maritime Organization была основана в 1958 г. согласно Конвенции, разработанной в 1948 г. на Морской конференции ООН в Женеве. До 1982 г. она называлась Межправительственной морской консультативной организацией. IМО входит в число специализированных учреждений ООН.

За годы существования, IМО приняла свыше 40 конвенций в различных сферах (безопасность на море, загрязнение моря и др.), большинство из которых уже вступило в силу. Полный список конвенций IMO с кратким изложением содержания можно получить в отделе прессы и информации IМО в Лондоне. Ниже приведен перечень некоторых конвенций (первая дата в скобках - год принятия конвенции, вторая дата - год ее вступления в силу):

1) по вопросам безопасности:

Международная конвенция об охране человеческой жизни на море (1974/1980, International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS);

Международная конвенция о грузовой марке (1966/1968, International Convention on Load Lines - LL);

Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений судов на море (1972/1977, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea - COLREG);

Международная конвенция о безопасных контейнерах (1972/1977, International Convention for Safe Containers - CSC);

Конвенция о международной организации для спутниковой системы морской навигации (1976/1979, Convention on the International Maritime Satellite Organization - INMARSAT);

Международная конвенция о безопасности рыболовных судов (1977, Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels - SVF);

Международная конвенция о поиске и спасании на море (1979/1985, International Convention on Maritime Search and Rescue - SAR);

2) по вопросам предотвращения загрязнения морей:

Международная конвенция о вмешательстве в открытом море при происшествиях, вызывающих загрязнение нефтью (1969/1975, International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties);

Конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросом отходов и других материалов (1972/1975, Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters - LDC);

3) по вопросам ответственности:

Конвенция о гражданской ответственности при морских перевозках расщепляемых материалов (1971/1975, Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material - NUCLEAR);

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный загрязнением нефтью (1969/1975, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage - CLC);

4) по другим вопросам:

Конвенция по облегчению международного судоходства (1965/1967, Convention on Facilitation on International Maritime Traffic);

Конвенция о борьбе с противоправными действиями против безопасности морской навигации (1988/1992, Convention for the Supression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation).

В дополнение к конвенциям Ассамблея IМО совместно с Комитетом по безопасности на море и Комитетом по защите морской среды принимает рекомендации, не являющиеся обязательными для государств-членов, по различным вопросам (грузовые перевозки, технология, окружающая среда, судоходство, поиск и спасание на море, радиосвязь, подготовка кадров).

Основными целями IMO являются:

Расширение сотрудничества между правительствами по всем техническим вопросам международного морского судоходства;

Содействие принятию наилучших стандартов в области безопасности на море, морской навигации, предотвращения и борьбы с загрязнением моря с судов, борьбы с загрязнением окружающей среды.

IMO имеет следующую структуру:

Рис.3.1. Структура международной морской организации (IMO )

Ассамблея , состоит из представителей государств-членов, является высшим органом IMO. Она собирается раз в два года, могут созываться и чрезвычайные сессии. Ассамблея принимает программу и бюджет, а также решения о проведении финансовых мероприятий, избирает членов Совета и по его предложению утверждает кандидатуру генерального секретаря.

Совет состоит из представителей 40 государств-членов, избирающихся сроком на два года по следующему принципу:

10 из группы стран, в наибольшей степени заинтересованных в международных морских перевозках;

10 из группы стран, в наибольшей степени заинтересованных в международной морской торговле;

20 из группы стран, имеющих особые интересы в области морского судоходства, избрание которых одновременно должно обеспечивать представительство в Совете всех географических регионов мира.

Совет является исполнительным органом IMO, собирается дважды в год и между сессиями Ассамблеи является главным органом IMO. Он не уполномочен направлять правительствам рекомендации по вопросам безопасности на море и предотвращению загрязнения морей. Совет координирует деятельность органов IMO, рассматривает программу и бюджет, комментирует доклады комитетов перед их передачей на рассмотрение Ассамблеей и назначает генерального секретаря.

Комитеты открыты для всех государств-членов. Комитет по безопасности на море обсуждает все вопросы, связанные с техникой безопасности судов. Для решения специальных вопросов созданы 11 подкомитетов (по безопасности судов, морской связи, поискам и спасанию, противопожарной безопасности и др.). Комитет по правовым вопросам решает правовые вопросы при выполнении задач IMO. Комитет по защите морской среды в основном занимается проблемами загрязнения моря с судов, координирует действия IMO в этой области и работает в тесном сотрудничестве с Программой развития ООН. Комитет по техническому сотрудничеству координирует проекты помощи развивающимся странам.

Секретариат , состоящий из шести отделов (безопасности судов, морской среды, правовых вопросов и международных связей, конференций, технического сотрудничества и управления), возглавляется генеральным секретарем, который имеет заместителя.

Особое внимание IMO уделяет реализации таких своих проектов, как Всемирный морской университет в Мальмё (Швеция), Морская транспортная академия IMO в Триесте (Италия), Морская транспортная академия IMO и Международный институт морского права ИМО в Ла-Валлетте (Мальта).

Водный (речной) транспорт - это транспорт, который осуществляет перевозки пассажиров и грузов судами по водным путям как естественного происхождения (реки, озера), так и искусственного (водохранилища, каналы). Главным его преимуществом является низкая себестоимость, благодаря чему он занимает важное место в федеральной транспортной системе страны, несмотря на сезонность и низкую скорость.

Достоинства и недостатки

Речной транспорт России играет важную роль в межрайонных и внутрирайонных перевозках нашей страны. Его преимущества заключаются в путях естественного происхождения, на обустройство которых используется меньшее количество затрат, чем на возведение железных и шоссейных дорог. Стоимость грузовых перевозок по водным артериям ниже, чем по железной дороге. А производительность труда выше на 35 процентов.

Однако речные перевозки имеют ряд недостатков - это сезонный характер, низкая скорость передвижения, ограниченность использования, которая обусловлена конфигурацией водной сети. Кроме того, крупные артерии нашей страны текут с севера на юг, и с юга на север, а главные грузовые потоки имеют широтное направление.

Основные магистрали

Благодаря строительству каскадов гидроузлов реки Волга и Кама превратились в глубоководные магистрали. Межбассейновые соединения Московско-Волжское, и Волжское составляют сегодня Единую глубоководную систему, общая протяженность которой - 6,3 тысячи километров. При неуклонном росте водных внутренних перевозок в восточной части России по-прежнему ведущая позиция удерживается Волго-Камским бассейном. На его реки приходится более пятидесяти процентов транспортировки пассажиров и грузов. Основное место в данном бассейне заняла перевозка речным транспортом строительных материалов (60 процентов). Их транспортировка осуществляется в обоих направлениях, она носит преимущественно внутрирайонный характер.

А что перевозят по водным магистралям России?

Речной транспорт на этих артериях в основном осуществляет доставку леса, причем как на судах, так и по старинке, на плотах, методом сплава. С Камы на Волгу транспортируется сибирский лес, а по Волго-Балтийскому пути - лес Вологодской и Архангельской областей, Карелии для районов Северного Кавказа и Поволжья. Речной транспорт Москвы задействован в перевозках леса по одноименному каналу в Подмосковье и Москву. Через порты Волги и Камы в бассейн транспортируется кузнецкий уголь, а дальше он развозится по водным артериям к электростанциям. Кроме того, видное место занимает доставка соли - с Баскунчанского соляного промысла вверх по Волге в порты Поволжья, Урала, Центра, на Северо-Западные предприятия и на экспорт. Помимо этого, вверх по Волге направляется сельскохозяйственная продукция из Волгоградской и Астраханской областей, рыба из Каспийского моря, а также химические продукты из Поволжья и Урала. В обоих направлениях транспортируются нефтепродукты и нефть, хлебные грузы.

Основные направления

Речной транспорт России особенно развит в Волжско-Камском бассейнах, ведь Кама с ее притоками - Вяткой и Белой - имеет важное значение в связях Урала с Северо-Западом, Центром, Поволжьем. По Каме вниз переправляют в основном зерно, лес, нефть, химические грузы, строительные минеральные материалы. В обратном направлении транспортируют уголь, цемент, лес. В верховья Камы грузопоток значительно меньше. Кроме того, Волго-Донской канал способствовал увеличению перевозок массовых грузов по Волге. Благодаря ему из районов, которые прилегают к Дону, по Волге транспортируют зерно, уголь, бахчевые культуры, промышленную продукцию и другие грузы. В обратном направлении - цемент, руду, лес, химическую продукцию. Все это перевозит речной транспорт. Самара, как и другие города в Среднем Поволжье, является основным потребителем этих товаров. Большую роль в развитии перевозок играют воднотранспортные связи этого бассейна с Северо-Западным районом, а также с иностранными государствами Бал-тийского моря сквозь Волго-Балтийский путь. Через него в южном направлении транспортируют апатитовый концентрат, руду, строительные материалы, лес, а на север - химические грузы, зерно, уголь и нефтепродукты.

Пассажирские перевозки

В Волго-Камском бассейне сконцентрировались и главные пассажирские потоки. Любой речной вокзал предложит гражданам множество местных, транзитных, внутригородских и пригородных направлений. Пассажирские суда довольно широко используются при организации туризма или отдыха. Наиболее протяженными являются транзитные линии из Москвы в Астрахань, Пермь, Ростов и Уфу. Самый крупный речной вокзал находится в столице России. В Волго-Вятском бассейне самыми крупными речными портами являются Нижний Новгород, Вол-гоград, Москва, Пермь, Астрахань, Казань, Ярославль.

Северо-западное направление

Реки с давних времен служили центральными транспортными коммуникациями Северо-Западного и Северного экономических районов. В европейской его части основными водными артериями для перевозки грузов являются Северная Двина со своими притоками Сухоной и Вычегдой, Печора, Мезень, а на Северо-Западе - Свирь, Нева и Беломоро-Балтийский канал. По северным водным артериям проходит мощный поток минеральных строительных и нефтяных материалов, леса, а также зерна и угля. Основными портами являются Нарьян-Мар, Печора, Мезень, Архангельск, Котлас.

Северо-Западный бассейн обеспечивает доставку в южном направлении леса и из Карелии, апатитового концентрата с полуострова Кольский. В обратном направлении - промышленных товаров, зерна, соли и нефтепродуктов. Пе-ревалочными пунктами для различных товаров служат Волхов, Петрозаводск и Санкт-Петербург. Отсюда в Москву и Верхневолжский район организованы постоянные пассажирские линии. Хорошо развиты здесь и местные маршруты, особенно это стало заметно с увеличением количества скоростных судов.

Восточное направление

На востоке России первое место в вопросах перевозок занимает Обь-Иртышский бассейн Западной Сибири. Речной транспорт здесь способствовал освоению газовых и нефтяных ресурсов, а также лесных массивов. Из главных транспортных перевалочных узлов (Тобольска, по Иртышу и Оби поступает уголь, буровое оборудование и трубы, строительные материалы, продовольственные и промышленные товары в районы нефтяных и газовых промыслов Тюменской области. Доставка грузов в глубинные районы материка осуществляется по Северному морскому пути с последующей перевалкой в устьях Таза, Пура и Оби на речные суда. Большая часть перевозок приходится на лес, который поступает в плотах в речной порт Асино. Дальше его перевозят на судах в Новосибирск, Омск, Томск. Больше четверти доставок по Иртышу и Оби составляют строительные материалы, которые поступают с южных регионов на север, в районы нефтегазовой промышленности. Кроме того, большое значение имеет речной транспорт в перевозке хлебных грузов, соли, угля и нефтепродуктов.

На Оби, наряду с древними портами Барнаулом и Новосибирском, важную роль играют порты, которые возникли в связи с созданием промышленных центров - Сургут, Обь, Лабытнанги, Салехард.

Енисей и Ангара

Речной транспорт Енисея связывает южную часть Восточной Сибири с районами Заполярья. Здесь лесные перевозки достигают двух третей всего грузооборота Енисея. Кроме того, по реке транспортируют зерно, нефтепродукты, каменный уголь и минеральные строительные материалы. Верхний Енисей, от Минусинска до Красноярска, характеризуется преобладанием грузового потока вниз по течению, главное место в нем занимает зерно.

Устье Ангары: отсюда поступает основная часть леса, разделяет товаропоток на Енисее. Основная часть направляется вверх, а от устья и до Диксона - вниз по реке. Кроме леса, существенное положение занимают перевозки строительных минеральных материалов и угля. Основными портами являются Красноярск, Енисейск, Дудинка, Игарка, а на Ан-гаре - Макарьево, Братск, Иркутск, Усть-Илимск.

Лена и Амур

На Лене судоходство начинается от порта Осетрово и осуществляется до дельты реки. Здесь кроме внутренних товаров доставляют грузы, которые поступают с железной дороги - из бухты Тикси и Осетрово. Две трети перевозок составляют уголь и строительные материалы, остальное - лес и нефть. Основная их часть идет сверху вниз. Грузовые операции осуществляются в портах Киренск, Осетрово, Якутск, Витим.

На Дальнем Востоке большое транспортное значение имеет Амур и его при-токи Бурея и Зея. Основными грузами являются зерно, соль, металл, уголь, лес, нефть и рыба. Крупные порты - Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Хабаровск. В этих районах в связи с недостаточно развитой инфраструктурой сухопутных коммуникаций речной транспорт имеет важное значение и в перевозке пассажиров.

Морской транспорт

Основное значение морского транспорта заключается в том, что он обеспечивает весьма значительную часть внешней торговли России. Каботаж существенен только для снабжения восточных и северных побережий страны. Грузооборот для морского транспорта составляет восемь процентов. Это достигается в результате самого большого расстояния перевозок - приблизительно 4,5 тысячи километров. Перевозки пассажиров на морском транспорте незначительны.

Проблемы морского транспорта России

В масштабе планеты морской транспорт по грузообороту занимает первое место, выделяясь наименьшей себестоимостью доставок грузов. В Российской Федерации он развит относительно слабо, это объясняется тем, что главные экономические центры нашей страны значительно удалены от морских портов. Кроме того, большая часть морей, которые окружают территорию России, являются замерзающими. Это существенно повышает стоимость использования данного Еще одной проблемой является весьма устаревший флот нашей страны. Так, морской и речной транспорт России был построен более двадцати лет назад, что по мировым стандартам неприемлемо, такие корабли должны быть списаны. В отечественном флоте практически отсутствуют современные типы судов: лихтеровозы, контейнеровозы, газовозы, суда с горизонтальной выгрузкой-погрузкой и другие. До присоединения Крыма у России было всего одиннадцать крупных морских портов, а это недостаточно для такой большой страны. В результате около половины грузов, идущих морскими путями, обслуживалось иностранными портами. В основном это бывшие советские республики: Украина (Одесса), Эстония (Таллинн), Литва (Клайпеда). Использование морских транспортных судоходных узлов других государств способствует и большим финансовым потерям. Если с черноморскими портами ситуация более или менее решена, то на побережье Балтийского моря ведется строительство нового порта.

II. «Чёрная метка» выходит на трансатлантическую линию.

«Блек Болл Лайн» — первая североамериканская трансатлантическая судоходная линия, использующая как сервис пассажирские рейсы по расписанию. Компания была основана в Нью-Йорке в 1817 году группой коммерсантов во главе с Джеремией Томпсоном и просуществовала около 60 лет. Для своего трансатлантического бизнеса «Блек Болл Лайн» использовала только парусные суда — сначала грузовые двухмачтовые пакет-парусники (англ. packet ship), а с 1843 года постепенно стала переходить на трехмачтовые. После Наполеоновских войн, в Америке поняли, что нет необходимости перевозить грузы и пассажиров на судах вооруженных пушками, потому что без вооружения можно перевезти больше груза и почты. С точки зрения экономики, когда грузовые суда в поисках груза не могли выйти по графику в рейс, объявление судна как грузо-почтово-пассажирское имело смысл. Так появлялись парусники с помещениями для груза, с каютами и кубриками для пассажиров. Естественно о комфорте пока никто не думал. В те времена судно загружали вручную, поэтому пассажирские помещения можно было использовать под груз или почту, если пассажиров было мало. И наоборот, можно было взять больше пассажиров-эмигрантов в помещения для груза. Надо отметить, что первые пакет-парусники имели на бортах фальш-линию белого цвета, на которой рисовали черные прямоугольники или квадраты, что издали, придавало вид военного судна с пушечными портами. Это была своеобразная страховка. Со временем эта «маскировка» исчезла. Относительная высокая скорость парусников при подходящей погоде способствовала мореплаванию по графику. Вот почему именно пакет-парусники способствовали развитию судостроения быстрых судов.

Но вернёмся к «Блек Болл Лайн». Данная судоходная компания стала первой, предложившая регулярные трансатлантические пассажирские рейсы из США в Англию, заботясь при этом о комфорте пассажиров. Её суда можно было узнать по «лейблу» — большой черный круг в центре марселя (парус на передней мачте).

До 1817 года перевозки грузов и пассажиров через Атлантику не всегда были регулярными. Кораблям удавалось выходить в рейс в совершенно непредсказуемое время. Если судно было загружено только наполовину, оно могло остаться в гавани в течение недели или двух, ожидая больше груза. Мало того, что это стоит денег грузоотправителей, но и пассажиры также должны были быть готовы выехать в любой момент. Корабли, отправлявшиеся из Ливерпуля в Америку за своим основным грузом (лесом, табаком, хлопком), по случаю брали на борт неприхотливых эмигрантов, воспринимавшихся временным балластом. Первоначально места пассажи¬ров очерчивались мелом на палубе — на каждого взрослого приходился прямоугольник размерами 0.8 x 2 метра. Потом в трюме начали возводиться временные перегородки.

Все изменилось в октябре 1817 года, когда «Блек Болл Лайн» решила создать политику регулярных рейсов. Компания стала известна благодаря революционной идее импортера текстиля Бенджамина Маршалла — идеи оперативного, надежного сервиса на парусных судах, которые отправляются и прибывают по расписанию, несмотря на то, загружены они или нет. Первоначальный план объяснял, что судно должно выходить из Нью-Йорка 5 числа каждого месяца, а 1-го числа каждого месяца судно покинет Ливерпуль. Так компания начала запланированные рейсы с нового пирса Нью-Йорка в 1817 году пакет-парусником «Джеймс Монро», а вся линия изначально состояла из четырех лайнеров: «Амити», «Курьер», «Пасифик» и «Джеймс Монро».

К 1824 году Нью-Йорк уже хвастался десятками пакет-услуг в направлениях нескольких европейских портов и каждый значительный американский порт. Нью-Йорк, абсолютно доминируя в американской внешне торговле, далеко опередил своих соперников Бостон, Балтимор и Филадельфию. Пакет-обслуживание было настолько эффективно, что британцы отказались от своих канадских почтовых пакетов, отправляя почту через прибрежные пакеты в Нью-Йорк. Такое непрерывное соревнование скорости помогло вывести военно-морскую архитектуру для разработки быстрого и более крупного судна — клиперов.

Бизнесмены, почувствовав перспективу и огромную прибыль регулярных морских перевозок, стали активно вкладывать средства в развитие данной отрасли. Появлялись новые компании, затем более крупные поглощали мелкие, образуя мощные транспортные тресты, чьи лайнеры ходили на наиболее популярных маршрутах. К 1850-60м годах на трансатлантических линиях развернулась настоящая конкурентная борьба между крупнейшими судоходными компаниями, такими как американскими «Гайн Лайн», «Блек Стар Лайн», «Блек Болл Лайн» и «Тапскотт Лайн» и британские «Кунард», «Инмен Лайн». Такое положение дел вынуждало судовладельцев совершенствовать оборудование судов и повышать их скорость. Во второй половине XIX века все это привело к небывалому развитию судостроения, в котором воплотились лучшие достижения науки и техники того времени.

К 1840 году все суда пересекающие Атлантику были оснащены жильем для трёх категорий пассажиров – около 10 кают для пассажиров первого класса и 20 для второго, и трюм для палубных пассажиров (будущим третьим классом). Вот так плавно мы переходим к описанию корабельной жизни первых эмигрантов и путешественников классом повыше. Поверьте, здесь есть чему удивиться.

III. Палубные пассажиры. Условия и быт на «кораблях-гробах».

Во всех источниках, пишущих о быте на борту пассажирских лайнеров, красочно описывается и воспевается жизнь богатых пассажиров, и практически никогда не говорится о буднях третьего класса. Общую картину жизни эмигрантов в море можно нарисовать только благодаря воспоминаниям самих переселенцев, рекламным проспектам или скудным статьям в газетах. Но прежде, чем приступить к описанию условий перевозок эмигрантов разберемся с терминологией. В своё время Министерство Торговли Великобритании разделяло пассажиров на две категории: «каютные» и «палубные». Понятия «третий класс» в правилах не существовало вовсе. К «каютным пассажирам» относились взрослые, которым полагалось место в 36 квадратных футов в их спальных апартаментах, и чей билет стоил не менее 25 фунтов стерлингов. Под «взрослым» понимался человек от 12 лет или двое детей от 1 до 12 лет. Все остальные, кто не попадал под данные критерии, считались палубными пассажирами – людьми, путешествующими в больших общих помещениях (трюмах).

Понятие «третий класс» появилось на рубеже веков, когда компании решили огораживать группы коек перегородками, образуя небольшие каюты на 4-10 человек. Подобное новшество немало поднимало достоинство людей, приравнивая их к «каютным пассажирам», ведь они уже не просто жили на палубе, а имели собственные апартаменты, по комфорту иногда не уступающие второму классу на этом же судне. Отличие было в том, что в третьем классе больше людей и еда дешевле. Но всему этому предшествовали десятилетия невыносимых условий, страха, унижения и смертей.

В начале ХІХ века эмигрантов размещали в больших многоместных кубриках, построенных на месте бывших трюмов в кормовой части судна, без каких-либо перегородок, где условия пребывания многие сравнивали с тем, как содержат и транспортируют скот. Средне число таких путешественников варьировалось от 800 до 1000 человек. Для капитанов было обычным делом брать на борт пассажиров, и не нести ответственность за их комфорт и благополучие. Они просто предоставляли агентам судоходных компаний свободное пространство на судне. Те же упаковывали их людьми под завязку независимо от возраста, пола или состояния здоровья. Например, в 1828 году на корабле, плывшем из Шотландии, было так мало места, что шесть семей жили в течение многих недель плавания в шлюпке на палубе. Пассажиры были полностью во власти офицеров и экипажа, и жестокое обращение было скорее правилом, чем исключением.

В распоряжении эмигрантов были деревянные двух-трёхъярусные нары, расположенные вдоль бортов и по центру судна. На каждой могли потесниться от 3 до 6 человек. Такие нары ласково назывались «семейными». Самые лучшие места, по отзывам, были на миделе (центре) корабля, т.к. здесь меньше чувствовалась качка. Судовладельцы немного позаботились о комфорте, положив на нары матрасы, набитые соломой, но эмигранты должны были брать с собой подушки, одеяла или шкуры животных и другое необходимое им постельное бельё. Количество коек не всегда совпадало с количеством пассажиров, поэтому многие находили себе место прямо на полу, посыпанном деревянной стружкой. Никаких предметов мебели не предусматривалось; стол заменяла бочка, стул — личный чемодан или ведро. Когда позволяла погода, борясь со скукой, пассажиры, как правило, ютились на верхней палубе, играя в карты или танцуя. Некоторые из них принимались за уборку палуб или стирку. Женщины обычно были заняты приготовлением пищи, шитьём или вязанием, а так же присматривали за детьми и ухаживали за больными. Вот так на протяжении почти месяца в полутьме и душном помещении теснились люди, зачастую единственным источником света и свежего воздуха для которых был открытый грузовой люк.

Повседневная жизнь пассажиров эмигрантского судна состоял из различных процедур и обязанностей. Перевозка такого количества людей требовала разработки и строгого соблюдения правил. Правила были размещены на стенах внутренних помещений судна. В них указывалось, что именно было разрешено, а что нет. Некоторые капитаны были строги, в то время как другие мало заботились о то, чем занимаются пассажиры. Хотя все виды игр и развлечений были разрешены, но имелись такие, которые были под запретом. Ниже приводится выдержка из набора правил для пассажиров:

1. Огонь в печи будет зажигаться ежедневно в 6 часов утра и пассажиры, которые не больны или не имеют другой уважительной причины, должны вставать с постели в семь часов утра.

2. Огонь гасится в восемь часов вечера. Поэтому пассажирам необходимо ложится спать не позже десять часов вечера.

3. Палубы в жилых помещениях подметаются ежедневно перед завтраком, а мусор выбрасывается за борт. Каждую неделю палуба драится.

4. Каждое утро назначается дежурная бригада для уборки помещений. Для этой задачи ежедневно отбирается соответствующее число мужчин. Эта группа также следит за гигиеной пассажиров и соблюдения всех других правил.

5. Все зажженные лампы должны быть погашены в десять часов вечера.

6. В трюме категорически запрещено курение, разжигание открытого огня.

7. Все кухонные принадлежности должны содержаться в чистоте.

8. Стирка белья в трюмах запрещена. При хорошей погоде капитан назначает день для всеобщей стирки.

9. Раз или два в неделю необходимо выносить постельное бельё для проветривания.

10. Пассажиры, проносящие на борт спирт или другие алкогольные напитки должны сдать его на хранение капитану. При необходимости они могут получить ежедневную разумную порцию. Запрещен пронос пороха, пистолетов или холодного оружия. Всё необходимо сдать на хранение капитану в сейф. Они будут возвращены пассажирам в конце поездки.

11. Карты или кости не допускаются на борт, так как они могут легко привести к ссорам и разногласиям. Пассажиры должны относиться друг к другу с вежливостью и уважением.

12. Моряки не допускаются к пассажирским апартаментам, только если не выполняют свою работу или поручение. Так же и пассажиры не допускаются в рабочие зоны судна, рулевую, каюты офицеров и капитана, а так же места пребывания пассажиров других классов. Не допускается забивание гвоздей, сверлить отверстия, т.к. это может привести к повреждению корпуса судна.

13. Пассажиры по возможности должны следить за личной гигиеной и пользоваться чистотой одеждой.

14. Все виды игр и развлечений допускаются, и рекомендуется в качестве вклада в поддержание хорошего здоровья во время долгого путешествия.

15. Пассажирам запрещается говорить и отвлекать рулевого.

16. Все приказы капитана обязательны к исполнению

В течение всего долгого рейса остро стоял вопрос с личной гигиеной. Может показаться, что причиной являлся недостаток воды, и с этим можно согласиться, но всё же большую роль играл тот фактор, что подавляющие число эмигрантов просто никогда её не соблюдали и дома. На некоторых судах капитан в добровольно-принудительном порядке просил пассажиров выходить на палубу и приводить себя в порядок, стирать свои вещи. Для стирки собирали дождевую воду.

Для комфортного нахождения большого количества людей в замкнутом пространстве необходима хорошая вентиляция. Но всё на что могли сначала надеяться пассажиры так это открытый грузовой люк и небольшие вентиляционные отверстия. Но в плохую погоду эти отверстия должны быть закрыты, во избежание попадания воды в трюм. Так же по технике безопасности в шторм должны быть погашены все масляные лампы. Кромешная темнота способствовала развитию морской болезни. Рвотой или чем похуже была залиты все кубрики. Можно только представить, как страдали от невыносимого запаха те, кто не болел этим недугом. Туалетов в нашем нынешнем понимании не было вообще, в лучшем случае ведро за ширмой для женщин и детей, ведь по понятным причинам они не могли сделать все свои «дела» за борт, как мужчины, и, учитывая количество пассажиров, у туалета постоянно выстраивалась очередь. Со временем туалетов обустроили два, с разных сторон жилой палубы. Официально один для мужчин, другой для женщин и детей, но большая мужская половина продолжала по старинке пользоваться гальюном на верхней палубе. Неприятный запах был так резок, что экипаж не хотел спускаться вниз к пассажирским отсекам. Ежедневно помощник капитана очищал воздух, заходя в кубрики с раскаленным до красна железным прутом и периодически макая его в ведро с дёгтем. Дым от кипящей смолы помогал заглушить зловоние, но подобная «обработка» помогала всего на несколько часов. На других кораблях воздух могли очищать парами хлора и уксуса.

Скопление людей в одном тёмном, сыром, мало проветриваемом помещении способствовало быстрому распространению инфекций различной этиологии, среди них и смертельных. Наиболее частыми были: педикулёз, холера, брюшной тиф, корь, ветряная оспа и дизентерия. Например, в 1861 году на борту эмигрантского судна «Амелия» вспыхнула эпидемия брюшного тифа. 49 из 280 пассажиров погибли, 170 были высажены и помещены в карантин на острове Гросс Иль около Квебека, Канада. Даже здесь под присмотром врачей погиб ещё 31 человек. В том же году на судне «Мэйпл Лиф» из-за лихорадки погиб 21 пассажир, 19 из них дети. Описан случай, когда семья эмигрантов на протяжении недели потеряла четверых детей от пневмонии. Увы, но подобные происшествия были не единичны. Большинство из заболевших и погибших это пожилые люди и дети. Умерших, заворачивали в ткань, либо просто клали в гробы, построенные судовым плотником и хоронили в море. Из-за большой смертности были случаи нехватки древесины для гробов, и бывало, что двух человек помещали в один гроб, ногами в противоположных направлениях. Если на борту не было священника, то перед погребением капитан мог провести панихиду. Именно по причине высокой смертности корабли с эмигрантами называли «корабли-гробы». В 1847 году член Нью-Йоркской академии медицины поднялся на борт судна «Цейлон», пришедшего из Ливерпуля. Он узнал, что многие из пассажиров умерли в рейсе, а 150 были больны тифом. «Мы спустились кубрик. Было очень грязно, кругом разбитая посуда и мусор. На нарах лежали изможденные, наполовину раздетые люди, многие с сыпью на лицах. Вдоль бортов на корточках сидели больные, которые даже не могли подняться и пройти к выходу, — вспоминает он, — Некоторые из них, в основном больные пожилые люди, так и не вставали со своих коек от самого Ливерпуля, лежа в грязи и собственных испражнениях».

Со слов председателя Нью-Йоркской эмиграционной службы Фридриха Каппа, в среднем треть пассажиров погибали, так и не достигнув земли. В годы ирландского голода смертность в море была очень высокой. По его данным, в 1846 году из 98 105 отправившихся в США ирландских эмигрантов 20 365 умерли в море, а в следующем году смертность, среди севших на борт, составила 71 процент. В 1880 году на конференции Американской ассоциации здравоохранения был зачитан отчет «Гигиена на эмигрантских судах», который довольно подробно описывал проблемы переселенцев море, на примере одного судна компании «Ред Стар Лайн», курсирующем между Антверпеном и Нью-Йорком. Комиссия акцентировала внимание на то, что медицинская экипажа проверка не проводилась, а погрузка 450 пассажиров с багажом заняла всего 10 минут. Офицеры и члены экипажа буквально пинками подгоняли людей. Помещения для эмигрантов были грязные, а высокая влажность способствовала активному размножению колоний клещей и плесени. Проживание было настолько неадекватным, что некоторые пассажиры были вынуждены спать на палубе, из-за того, что многие деревянные койки не были прикручены к полу и сломались, разбившись о перегородки, в первый же шторм. Безнравственность и безразличие со стороны экипажа просто поражало. На более чем на четыреста человек в день выделялось только два галлона воды. Для освещения кубриков – три масляных лампы. Капитан и старшие помощники были немцами, на просьбы и замечания англоязычных пассажиров не реагировали, делая вид, что не понимают их, так ещё позволяли себе приставать к женщинам. Было ещё много нарушений, которых, казалось, к 1880 году быть уже не должно. Жестокое обращение и антисанитария преобладали на некоторых судах вплоть до начала ХХ века.

Трансатлантический переход особо тяжело переносили младенцы и маленькие дети. Многие женщины рожали во время рейса, хотя это довольно опасно как для матери, так и для ребенка, из-за спартанских условий пребывания. Очень часто новорождённых называли в честь судна, на котором те родились. Но бывали случаи, что женщины или младенцы умирали во время родов или сразу после них. Норвежская эмигрантка Анна Делиус стала свидетельницей смерти новорожденного мальчика. Эти похороны она запомнила на всю жизнь. Вот как она описывает это событие:

«…Судовой плотник сбил маленький гроб и наполнил его песком, затем просверлил по бокам отверстия, чтоб ускорить его затопление. Но это не помогло. Маленький ящик очень медленно погружался, и мы с болью в сердце ещё долго наблюдали за ним…».

О питании в переходе пассажиры должны были побеспокоиться самостоятельно. Организованного питания, а тем более столовой для эмигрантов на борту парусников ещё не было. Наиболее популярными блюдами были каши (их разрешалось варить), рис, картошка, сухари, вяленая баранина, соленья и сушеные фрукты. Было принято брать с собой кислое молоко, сыр и пиво в кегах. Хранить продукты в кубриках не разрешалось. Во-первых, это привлекало крыс в жилые помещения, во-вторых, во время шторма вода могла заливать кубрики через грузовые люки, а еда в намокших мешках быстро портилась. Бочки и кеги во время шторма могли травмировать пассажиров, поэтому их привязывали или спускали в грузовой отсек. По правилам, в порту сначала грузили багаж пассажиров, затем торговый груз. И иногда получалось так, что добраться до своих запасов было довольно проблематично или вовсе невозможно, т.к. последние оказывались завалены грузом. Так же эмигрантам советовали брать с собой вёдра для питьевой воды, кастрюли, кружки, столовые приборы.

Питание на судне того времени это залог выживания. Что бы каждая семья смогла приготовить еду на верхней палубе сооружалась импровизированная кухня. Под тентом устанавливались ящики с песком, кастрюли или чайники устанавливали на металлические треноги, а под ними на песке разжигали хворост. Чтоб приготовить пищу необходимо было занимать очередь заранее. Каждое утро женщины вставали в очередь, чтобы накипятить чайник или приготовить кашу ребёнку, ведь найти вакантное место было не просто. Отсутствие дымохода как такового создавало женщинам неудобство, т.к. дым скапливался под навесом и вызывал приступы кашля и слезотечения. Поэтому периодически они выходили подышать свежим воздухом, а затем снова возвращались к стряпне. Естественно, не обходилось без ссор, ведь пока одна из женщин «дышала воздухом», другая могла зайти и попытаться занять её место, забрать хворост или воду, которые, кстати, были платным. Их цена была внесена в стоимость билета. Но это была не единственная проблема. Шторм, который мог длиться несколько дней, оставлял людей без горячей пищи и питья, вынуждая переходить на сухие пайки. Эмигранты были полностью зависимы от ветра и непогоды. Если погода была плохая, путешествие могло затянуться на гораздо большее время, нежели ожидалось. Были несколько случаев, когда заканчивались запасы пищи и воды, прежде чем судно прибывало в порт. Если повезёт, они могли встретиться с другим судном, которое могло им что-то продать из провизии, но цены были очень высоки.

В середине ХІХ века ужасы голода в Ирландии и высокая смертность при эмиграции заставило Парламент Британии провести реформы и пересмотреть правила пассажирских перевозок. Например, Актами № 12 и 13 от 1842 года устанавливаются нормы в сфере обслуживания и медицины, а так же предписывалось иметь на борту раздельные каюты и помещения для отдыха эмигрантов, отдельный склад(ы) для провизии и многое другое. Теперь капитан должен был выдавать по три литра воды в день каждому пассажиру и каждую неделю по два с половиной фунта хлеба или печенья, фунт пшеничной муки, пять фунтов овсянки, два фунта риса, две унции чая, полфунта сахара, и полфунта меласса. Картофель может быть заменен на рис или овсянку в размере пяти фунтов за один. Качество продуктов питания и медицинских принадлежностей, а также состояние здоровья экипажа должны были официально проверяться перед отплытием. Палуба, на которой размещались эмигранты, не должна находиться ниже ватерлинии, а её высоты быть менее шести футов. Эти акты были дополнены в 1852, 1855, 1863 годах, и без сомнения стали причиной некоторых улучшений, но зачастую не особо соблюдались капитанами. Но главное, чего получилось добиться, так это резкого снижения смертности на кораблях. К 1867 году, всего одиннадцать процентов умирали по тем или иным причинам на клиперах и только один процент на пароходах. За последующие пять лет эти цифры упали ещё на пятьдесят процентов.

С приходом пароходов на океанские линии, условия для эмигрантов немного улучшились. К концу 1860х на большинстве лайнеров, пересекающих Атлантику, в кубриках у эмигрантов появляется мебель. Теперь в стоимость билета входит трёхразовое питание. Меню скудное и, как правило, состояло из каши, говядины или свинины, супа, рыбы и картофеля. Как и ранее пассажиры должны обеспечить себя матрасом, постельным бельем, кружкой, ножом, вилкой, ложкой. Но теперь всё это можно было приобрести на пристани за 15 шиллингов или 50 центов. В 1872 году в строй вступили новые лайнеры «Уайт Стар Лайн» «Адриатик» и «Селтик». Согласно рекламному проспекту можно узнать, что пассажиры третьего класса располагались на тех же палубах, что и классы выше, а не глубоко в трюмах. Раньше, что бы попасть в третий класс, нужно было карабкаться вниз по очень крутой лестнице через грузовой люк. На новых лайнерах пассажиры поднимались на борт через свой лацпорт. В кубриках появились иллюминаторы, свет и паровое отопление. Если во время рейса кто-то почувствует себя плохо, то судовой врач или медсестра придут на помощь. Обустраивались инфекционные блоки, где больных изолировали от других пассажиров. Но прежде, чем попасть на борт эмигранты стали проходить медосмотр. В день отправления судовой врач и вверенные ему помощники, назначенные эмиграционной службой у входных порталов, осматривали каждого, кроме «каютных» пассажиров. Это было необходимо для того, чтоб больной человек не попал на судно, т.к. он мог заразить остальных пассажиров и экипаж. К тому же американская сторона не принимала больных, и судоходным компаниям приходилось за свой счёт возвращать их обратно. Сначала, осматривали волосистую часть голову на наличие педикулёза, кожные покровы на наличие чесотки, затем полость рта. На что врачи обращали пристальное внимание, так это на проявление различных инфекционных заболеваний, в частности туберкулёза. Ещё одним грозным заболеванием считалась трахома — хроническое инфекционное заболевание глаз, приводящее к слепоте. Если после осмотра пассажир считался визуально здоровым, ему выдавалось медицинское заключение, которое прилагалось к билету.

Новинкой стало то, что теперь эмигрантов стали делили на три группы, которые размещались в различных частях судна. Носовая часть была отдана мужчинам, в корме женщины, путешествующие в одиночестве. Средняя часть судна отдана супружеским парам и семьям с детьми. Впервые появляется большая столовая, где за длинными столами пассажиров уже кормили.

Введение

Правовое регулирование морской перевозки грузов имеет тысячелетнюю историю. Так, в одном из древнейших, дошедших до нас памятников права, известном Законнике Хаммурапи (XVI век до н. э.), существуют нормы, регулирующие, говоря современным языком, отношения судовладельца с другими лицами, участвующими в судоходстве.

В течение длительного периода времени, до появления первых морских сборников средневековья, для юридического оформления отношений возникающих в процессе морской перевозки груза, как правило, применялся договор "товарищества". Его участники, для осуществления морской торговли организовывали как бы единое предприятие с распределением между собой расходов и прибылей, связанных с доставкой и продажей товаров. Иногда договор оформлялся как договор найма (аренды) судна.

Морское судоходство играет ключевую роль в жизни мировой экономики, занимая центральное место в формирующейся единой системе глобальных транспортных перевозок. Морской транспорт специфичен в том смысле, что он уже по характеру деятельности является отраслью «международной»: известно, что основная функция морского транспорта - обеспечение внешнеторговых связей между различными государствами. Данная тема является актуальной, так как международными перевозками занято 90% мирового флота; 80% мировой внешней торговли осуществляется морем.

Предметом выбранной темы является договор морской перевозки грузов, пассажира и багажа. Объектом является правовая регламентация договора морской перевозки.

Цель работы теоретический анализ договора морской перевозки и современных нормативных актов, относящихся к договору морской перевозки.

Договор морской перевозки

Морская перевозка пассажиров и багажа

1. По договору морской перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения и в случае сдачи пассажиром багажа также доставить в пункт назначения багаж и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную за проезд плату, при сдаче багажа и плату за провоз багажа.

2. Перевозчиком является лицо, которое заключило договор морской перевозки пассажира или от имени которого заключен такой договор, независимо от того, осуществляется перевозка пассажира перевозчиком или фактическим перевозчиком.

Фактическим перевозчиком является иное, чем перевозчик, лицо, которое, являясь собственником судна или использующим судно на ином законном основании лицом, фактически осуществляет перевозку пассажира или ее часть.

3. Пассажиром является любое лицо, перевозка которого осуществляется на судне по договору морской перевозки пассажира либо с согласия перевозчика в целях сопровождения автомашины или животных по договору морской перевозки груза.

Определение понятия договора перевозки пассажира в КТМ РФ по сути повторяет правило п. 1 ст. 786 ГК. Почти полное текстуальное совпадение п. 1 ст. 177 КТМ и п. 1 ст. 786 ГК означает, что основные права и обязанности сторон по договору морской перевозки пассажира аналогичны правам и обязанностям сторон при перевозке пассажира другими видами транспорта. Наличие в названных случаях общих черт и большого сходства договоров не исключает известной специфики, присущей пассажирской перевозке морем. При современном уровне развития транспортной сети деловые и бытовые перевозки эффективнее (с точки зрения скорости) совершать воздушным, железнодорожным либо автомобильным транспортом. Морские суда все чаще используются для выполнения туристических, прогулочных рейсов и превращения в «плавучий отель», выполняющий наряду с транспортной, имеющей целью перемещение пассажира из одного порта в другой, также круизную функцию. Морские пассажирские суда нередко чередуют морские переходы с длительными стоянками в портовых пунктах. Услуги по транспортировке пассажира дополняются экскурсиями, культурно-развлекательными мероприятиями, предоставлением бытового обслуживания и повышенным сервисом мест проживания и развлечений на судне.

Субъектный состав договора морской перевозки пассажира представлен перевозчиком и пассажиром.

Термином «перевозчик» обозначается любое морское пароходство или порт, которым или от имени которого заключен договор перевозки. В роли перевозчика может также выступать как собственник судна, так и фрахтователь, арендующий судно с экипажем (тайм-чартерный владелец) или без экипажа (бербоут-чартер).

Перевозчиком является лицо, которое заключило договор морской перевозки пассажира или от имени которого заключен такой договор, независимо от того, осуществляется перевозка перевозчиком или фактическим перевозчиком. Из приведенного в п. 2 ст. 177 КТМ правила следует по крайней мере два Признака, характерных для перевозчика: 1) он должен быть обозначен в качестве стороны в документе, оформляющем отношения по перевозке, и 2) осуществлять перевозку на судне, принадлежащем ему на определенном правовом титуле (праве собственности, праве хозяйственного ведения) с использованием услуг экипажа.

Под пассажиром понимается любое лицо, которое является стороной в договоре морской перевозки пассажира и имеет на основании этого договора право на проезд на данном морском судне. Поскольку заключение договора морской перевозки пассажира удостоверяется билетом (ст. 179 КТМ РФ), пассажиром является лицо, имеющее билет для проезда на морском судне или иной документ установленной формы, предоставляющий пассажиру право бесплатного проезда морем.

Правомерность нахождения гражданина на судне подтверждается предъявлением проездного билета или приравненного к нему документа. Безбилетный проезд не порождает договорных отношений, и лицо, не имеющее билета, не вправе требовать от перевозчика доставления его и его багажа в какой-либо из указанных им пунктов назначения, хотя бы и являющихся портами (пунктами) захода судна, предоставления места на судне и т. п. За проезд без билета налагается штраф, уплата которого не порождает договорных отношений между лицом, с которого взыскан штраф, и перевозчиком. Уплативший штраф должен приобрести билет на дальнейший проезд в пункт следования. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания РФ / под ред. Г.Г. Иванова. - М.: Спарк, 2007. - 734 с.

Пассажир обязан соблюдать порядок, действующий на морском транспорте, правила пользования судами и пассажирскими помещениями и бережно относиться к имуществу морского транспорта (Общие правила перевозки, ст. 67). Ущерб, нанесенный имуществу морского транспорта по вине пассажира, должен быть возмещен. Пассажир, если его поведение на судне угрожает безопасности других пассажиров (туристов), экипажа, судовладельца, имущества и судна, может быть высажен в ближайшем порту захода судна без выплаты ему разницы в стоимости билета от места высадки до конечного порта, указанного в билете (см. п. 1.2.3 Правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа и предоставления услуг на судах и в портах ММФ СССР, утвержденных Минморфлотом СССР 28 февраля 1987 г.).

Основной обязанностью перевозчика является обязанность доставить пассажира и сданный им багаж в пункт назначения.

Перевозчик обязан предоставить пассажиру указанное в билете место на судне. В случае непредоставления пассажиру места указанной в билете категории пассажир вправе по своему выбору либо отказаться от поездки и считать Договор несостоявшимся, либо потребовать продления срока годности билета и предоставления права проезда следующим рейсом. При помещении пассажира с его согласия на нижеоплачиваемое место составляется акт, в соответствии с которым пассажиру должна быть выплачена разница в стоимости проезда.

По договору морской перевозки пассажира перевозчик обязуется в случае сдачи пассажиром багажа доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу. Перевозка багажа во многом напоминает перевозку груза и отличается от последней тем, что осуществляется в связи с перевозкой пассажира при наличии у него билета. Багаж перевозится на том судне и тем рейсом, на которые куплен билет. Перевозка багажа на судах на подводных крыльях или воздушной подушке производится только при наличии специального багажного отделения.

Поскольку багаж перевозится на том же судне, на котором находится его владелец - пассажир, и на перевозочном документе пассажира делается отметка о сдаче багажа к перевозке, это позволяет сделать вывод о том, что перевозка багажа осуществляется по дополнительному (акцессорному) к договору перевозки пассажира обязательству, оформляемому выдачей багажной квитанции.

Договор перевозки багажа, хотя и дополняет договор перевозки пассажира, но не охватывается его содержанием. При перевозке пассажира и его багажа заключается два договора, различных по своей юридической природе. Если договор перевозки пассажира - консенсуальный договор, для заключения которого достаточно одного соглашения, то договор перевозки багажа - реальный договор, признаваемый заключенным лишь в момент сдачи пассажиром соответствующего имущества перевозчику.

Как договор перевозки пассажира, так и договор перевозки багажа являются возмездными. Провозная плата за багаж взимается при его отправлении. Заключение договора морской перевозки пассажира удостоверяется билетом, сдача пассажиром багажа - багажной квитанцией.

Указание закона на билет и багажную квитанцию в значении способа удостоверения заключения договора морской перевозки пассажира позволяет сделать вывод о том, что договор перевозки пассажира заключается в письменной форме, ибо только письменная форма сделки требует в случае спора представления письменных доказательств.

Рассмотрим также статью 180 «Багаж и каютный багаж»:

Для целей настоящей главы:

багажом является любой предмет или любая автомашина, перевозка которых осуществляется перевозчиком по договору морской перевозки пассажира, за исключением предмета или автомашины, перевозка которых осуществляется по договору морской перевозки груза, либо животных;

каютным багажом является багаж, который находится в каюте пассажира либо иным образом находится в его владении, под его охраной или контролем. Каютный багаж включает в себя багаж, который пассажир имеет в своей автомашине или на ней, за исключением случаев применения правил, установленных статьей 182 и пунктами 2-5 статьи 190 настоящего Кодекса.

Определение багажа, содержащееся в ст. 180 КТМ, основано на пп. 5 и 6 ст. 1 Афинской конвенции. Основное отличие режимов перевозки багажа и каютного багажа состоит в том, что ответственность за сохранность багажа в течение всего периода перевозки несет перевозчик, а каютный багаж находится под охраной и контролем пассажира. Специфика каютного багажа состоит также в том, что пассажиру в пределах допускаемых норм разрешается перевозить в качестве каютного багажа такие предметы, которые по своим габаритам и свойствам без затруднения размещаются в пассажирских помещениях и не создают неудобств для других пассажиров. Запрещается перевозить каютным багажом вещи, которые могут повредить или загрязнить судно, вещи или одежду других пассажиров, зловонные, огнеопасные, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, радиоактивные и другие опасные вещества - и предметы.

Статья 181. Плата за проезд пассажира и плата за провоз его багажа

1. Плата за проезд пассажира и плата за провоз его багажа определяются соглашением сторон.

Плата за проезд пассажира и плата за провоз его багажа транспортом общего пользования определяются на основании тарифов, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Пассажир имеет право:

перевозить с собой бесплатно, в заграничном сообщении - в соответствии с льготным тарифом одного ребенка в возрасте не старше двух лет без предоставления ему отдельного места. Другие дети в возрасте не старше двух лет, а также дети в возрасте от двух до двенадцати лет перевозятся в соответствии с льготным тарифом с предоставлением им отдельных мест;

перевозить с собой бесплатно каютный багаж в пределах установленной нормы.

За перевозку пассажира и его багажа взимается провозная плата, устанавливаемая соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами (п. 1 ст. 790 ГК). Плата за перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в установленном порядке (п. 2 ст. 790 ГК). Таким образом, установлен двоякий порядок определения провозной платы: 1) по утвержденным тарифам на транспорте общего пользования и 2) по соглашению сторон - по Другим перевозкам. Оба порядка, сформированные в качестве общего положения, не исключают более детального их урегулирования в правилах работы судов на определенных линиях и направлениях. Действующее в России законодательство о государственном регулировании цен (тарифов) предусматривает различный порядок установления провозных платежей в зависимости от вида транспорта и вида оказываемых им услуг. Пока на уровне Федерации нет единого закона о ценообразовании, а общее нормативное регулирование ценообразования (тарифов) складывается на уровне указов Президента и постановлений Правительства РФ.