Прежде чем приступать непосредственно к разговору о разработке и планировании проектов, стоит немного освежить в памяти понимание планирования как такового. Суть планирования заключается в постановке целей и определении способов их достижения посредством создания комплекса мероприятий и действий, необходимых для выполнения, использовании способов и путей осуществления мероприятий и действий, увязки ресурсов, требующихся для выполнения и согласовании функций, выполняемых участниками проекта. Именно с вопроса планирования мы и начнем первый урок (сразу сделаем небольшую оговорку: информации по разработке и планированию проектов очень много, поэтому мы представим ее в концентрированной форме, останавливаясь подробно лишь на наиболее важных моментах).

Планирование проекта

Работа по составлению плана включает в себя все стадии создания и выполнения проекта. Начинается она с разработки концепции проекта руководителем (проект-менеджером), продолжается выбором стратегических решений, разработкой деталей, заключением контрактов и выполнением работ, и заканчивается завершением проекта.

На стадии планирования устанавливаются основные параметры осуществления проекта. К ним относятся:

- Продолжительность каждого контролируемого элемента проекта

- Необходимость в ресурсах (финансовых, материально-технических и трудовых)

- Сроки поставки необходимого оборудования, комплектующих, материалов, сырья и т.п.

- Сроки и объемы привлечения организаций (строительных, проектных и т.п.)

Любой процесс и любая процедура планирования проекта должны гарантировать осуществляемость проекта в нужные сроки и с соблюдением всех требований, включая стоимость, нормативы и качество. Кроме того, в грамотно организованном проекте за выполнение каждой функции и достижение каждой цели должен нести ответственность отдельный орган: за миссию проекта - проект-менеджер, за частные цели - ответственные лица и т.д. Именно для этого принято разрабатывать матрицу ответственности, определяющую функционал исполнителей и конкретизирующую комплекс их работ.

Чем выше уровень управляющего органа, тем более обобщенные он принимает решения по управлению нижестоящими подразделениями. По мере повышения иерархического уровня увеличиваются временные промежутки между постановкой задач, контролем их выполнения и т.д. В этих промежутках нижестоящие подразделения должны работать самостоятельно и вне зависимости от равных им подразделений. Их независимая работа обеспечивается запасами ресурсов, которые также нужно планировать.

Главная цель планирования - это построение модели реализации проекта, необходимой для координации действий причастных к проекту лиц. Благодаря этой модели устанавливается порядок, согласно которому будут проводиться работы и т.д.

На первой стадии планирования проекта разрабатываются первоначальные планы, служащие основой составления проектного бюджета, определения потребностей в ресурсах, организации обеспечения проекта и т.д. Планирование всегда предшествует контролю и считается базой его применения, т.к. позволяет сравнивать плановые и фактические показатели.

Планирование - это наиболее важный для проекта процесс, ведь от него зависит результат. Объем и детализация планирования зависят от полезности информации, которая может быть получена в процессе реализации и обусловлена замыслом самого проекта. Процесс планирования нельзя полностью автоматизировать, т.к. в нем имеется масса переменных параметров. Плюс на него могут влиять случайные факторы.

В дополнение ко всему планирование проекта состоит из ряда основных и вспомогательных процессов.

Основные процессы (присутствуют всегда):

- Планирование, документирование и описание содержания проекта

- Определение основных этапов реализации проекта и разбиение их на более мелкие составляющие

- Составление сметы и оценка стоимости ресурсов, требующихся для реализации проекта

- Определение и составление пошагового плана действий, обеспечивающих проекта

- Определение последовательности работ

- Определение технологических зависимостей и ограничений на работы

- Оценка продолжительности работ, трудозатрат и прочих ресурсов, требующихся для выполнения отдельных работ

- Планирование ресурсов (определение типа ресурсов для работ проекта и их объема)

- Определение сроков выполнения работ при условии ограниченности ресурсов

- Формирование бюджета и привязка затрат по смете к конкретным видам работ

- Разработка плана проекта

- Сбор результатов прочих процессов планирования и их компоновка в единый документ

Вспомогательные процессы (присутствуют по мере необходимости):

- Планирование и установление стандартов качества, и определение путей их достижения

- Организационное планирование, включающее в себя определение и распределение функционала, ответственности и норм субординации

- Подбор людей, необходимых для реализации проекта, и формирование команды

- Установление коммуникационных и информационных потребностей членов проекта

- Идентификация, оценка и документирование рисков проекта (установление факторов неопределенности и степени их влияния на проект, определение благоприятных и неблагоприятных сценариев реализации проекта)

- Логистическое планирование (что, когда, где и как закупать и поставлять)

Представляющие собой результаты планирования планы (сети и графики) в итоге должны выстраиваться в пирамидальную структуру, включающую в себя всю необходимую информацию, дифференцированную по уровням, срокам и т.д. Планирование проекта и систематизация планов выстраиваются по принципам «обратной связи», которые обеспечивают регулярное сравнение плановых и фактических сведений и придают работе больше эффективности, актуальности и гибкости.

Принципы проектного планирования

Принимаемые решения и предпринимаемые действия в сфере проектного планирования основываются на нескольких важных принципах:

- Принцип целенаправленности. Выражается в том, что проект направляется на достижение конечной цели инициатора проекта (человека, группы людей, организации и т.д.)

- Принцип системности. Предполагает, что проект управляется как единое целое со своими особенностями формирования и развития, но в то же время может быть разбит на подсистемы с последующим их изучением, т.к. все они взаимосвязаны и воздействуют друг на друга и на весь проект. Это позволяет найти и создать полезные связи подсистем и их эффективные соотношения, представить качественные и количественные оценки процесса реализации всего проекта и его отдельных элементов.

- Принцип комплексности. Согласно ему, явления рассматриваются с учетом их зависимости и связи, применяются разные методы и формы управления, рассматривается вся совокупность целей проект-менеджмента на различных уровнях и в различных звеньях, отдельные элементы увязываются между собой и соотносятся с основной целью проекта.

- Принцип обеспеченности. Означает, что все предусматриваемые проектом мероприятия должны быть укомплектованы всеми требующимися для их реализации ресурсами.

- Принцип приоритетности. Говорит о том, что при разработке проекта и его реализации основное внимание должно уделяться первостепенным задачам, обусловленным общей концепцией стратегического развития.

- Принцип экономической безопасности планируемых мероприятий. Экономическую безопасность следует рассчитывать, беря за основу вероятность возникновения потерь и убытков как итога неосуществления события, намечавшегося проектом. Никакие нововведения в работе не могут исключать риска, по причине чего в практике разработки и планирования проекта нужно не избегать рисков, а сознательно идти на оправданные риски с целью их снижения до максимально возможного уровня.

Кроме принципов, которые мы назвали, важно учитывать еще и согласованность задач и интересов всех задействованных в разработке и реализации проекта лиц и своевременность достижения поставленных целей в назначенные сроки.

Учитвая особенности планирования проекта и вышеназванные принципы, можно переходить к следующему не менее важному вопросу - разбиению проектных работ на составляющие.

Структура разбиения работ, матрица ответственности, статьи затрат

Структура разбиения работ (СРР) представляет собой иерархическую структуру последовательной разбивки проекта на подпроекты и комплексы детальных работ разного уровня. СРР - это главное средство по созданию системы управления проектом, позволяющее решать разные организационные проблемы, распределять ответственность, оценивать стоимость, создавать систему отчетности, поддерживать сбор данных о выполнении работ и отображать их результаты. Также с помощью СРР удобно согласовывать план проекта с нуждами заказчика.

Для руководителя проекта СРР не менее важна, т.к. позволяет:

- Определять работы и комплексы работ по достижению промежуточных целей

- Быть в курсе того, будут ли достигнуты все цели проекта

- Создавать подходящую структуру отчетности

- Определять контрольные точки продвижения проекта

- Распределять ответственность среди исполнителей

- Обеспечивать членам команды объективное понимание всех задач и целей проекта

Комплексы (пакеты) работ соответствуют, как правило, нижнему уровню детализации СРР и включают в себя детальные работы, которые в свою очередь могут состоять из шагов. Детальные работы и шаги не являются элементами СРР.

СРР можно разрабатывать сверху-вниз (от главного к частному) и снизу-вверх (от частного к главному), либо с применением обоих подходов. Информация для разработки СРР может выявляться при помощи . Итоговая СРР должна учитывать все цели проекта и предпосылки для его реализации.

Детализация СРР зависит от содержания проекта, опыта и навыков команды, системы управления, принципов распределения ответственности, системы отчетности и т.д. Для создания СРР нередко используют функциональные и технические спецификации с общими требованиями к работе.

Благодаря иерархической структуре проекта, основой которой служит СРР, можно использовать процедуры сбора и обработки данных о ходе выполнения проектных работ в соответствии с контрольными точками, пакетами работ и т.д. Также она позволяет обобщать сведения по срокам, ресурсам, затратам и графикам.

Составление СРР может выстраиваться на следующих основаниях:

- Этапы жизненного цикла проекта

- Особенности организационной структуры

- Компоненты результата (товара, услуги и т.п.), получаемого после реализации проекта

- Функциональные или процессные элементы деятельности организации, которая реализует проект

- Географическое расположение (если проекты распределены пространственно)

В практической деятельности почти всегда применяются комбинированные СРР, созданные с применением нескольких оснований, и СРР должна включать в себя все работы проекта, включая детальные работы и шаги.

Одним из важнейших этапов построения СРР является анализ ее полноты, так что если в проекте есть работы, которые контролирует не только проект-менеджер, но и заказчик, они тоже должны быть включены в состав СРР - это и обеспечит полноту структуры.

С учетом информации о плане проектных мероприятий осуществляется разбиение СРР по критериям и признакам проекта. Разбиение происходит до тех пор, пока все важные работы и элементы проекта не будут выделены так, чтобы было возможно их спланировать, определить их бюджет, составить график и план действий по их контролю. Чтобы упростить и автоматизировать СРР, всем ее элементам нужно присвоить идентификатор, соответствующий номеру уровня. Идентификаторы должны отражать критерии разбиения работ.

Не менее важно избегать ряда ошибок при структуризации проекта, а именно нельзя:

- Пропускать стадию структуризации и переходить к поиску решения текущих проблем

- Использовать в процессе структуризации только организационные подразделения, фазы или функции, а не конечные продукты или применяемые ресурсы

- Забывать о том, сто СРР должна охватывать проект целиком, упуская начальную и конечную фазы проекта и работу отдельных подразделений

- Повторять элементы структуры

- Забывать интегрировать структуру проекта с системой подготовки проектной документации и системой ведения финансовой отчетности

- Чрезмерно или недостаточно детализировать структуру

- Создавать структуру так, чтобы она не подлежала компьютерной обработке (все элементы или уровни плана должны иметь соответствующую кодировку)

- Не учитывать «неосязаемые» конечные продукты, например, услуги, сервис и т.п.

СРР - есть основа понимания членами команды сути и зависимостей проектных работ, обеспечивающая последующую согласованную и скоординированную работу всех подразделений.

Упомянутая выше матрица ответственности и структурная схема организации (ССО), реализующей проект, - это два инструмента, помогающие руководителю проекта создавать команду, соответствующую задачам и целям проекта. Применение ССО и СРР при построении матрицы ответственности наглядно отображено на нижеследующем рисунке:

Состав и план проведения проектных работ в огромной степени влияют на форму организационной структуры, необходимой для реализации целей проекта.

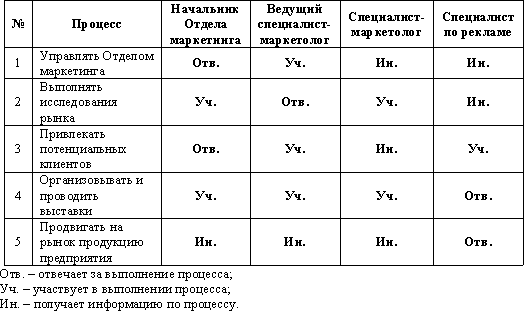

Матрица ответственности позволяет обеспечить и согласовать структуры ответственности членов команды (подразделений) за выполнения работ. По сути, это форма описания распределения ответственности за проведение проектных работ, где указываются роли членов команды и/или подразделений. Одна ось матрицы ответственности отображает список пакетов работ по СРР, а другая - список исполнителей, ответственных за их выполнение.

Элементы матрицы - это коды видов работы из составленного заранее списка (также в матрицу можно вносить стоимость работ). Объем видов ответственности обусловлен спецификой проекта и его организации, однако рекомендуется использовать небольшой набор простых для понимания и описания видов деятельности. Ниже представлен пример матрицы ответственности:

В матрице ответственности могут отображаться виды ответственности руководителей и роли людей, помогающих в реализации проекта, но прямого участия в этом не принимающих. Если матрица составлена грамотно, она станет прекрасным инструментом, обеспечивающим и эффективное выполнение работ, и успешную поддержку внутренними и внешними ресурсами.

Ответственные за исполнение работ лица назначаются еще при планировании проекта, т.к. иметь представление о доступных ресурсах нужно еще до принятия мер по реализации плана. После определения ресурсов нужно определить, как они могут быть получены; в частности это касается трудовых ресурсов.

Назначение сотрудников осуществляется поэтапно - сначала формируется рабочая группа, а затем команда проекта, т.к. именно рабочая группа станет костяком будущей команды. Состав же рабочей группы обусловлен задачами и целями проекта. Почти всегда группа состоит из управляющих, авторитетных участников и основного персонала.

Рабочая группа принимает участие в инициации проекта и его планировании. На этом этапе еще нельзя определить ресурсы, т.к. имеются лишь общие сведения о проекте, и более подробные данные будут получены после проведения детальных работ и создания СРР. Итоговое назначение исполнителей и определение их функционала состоится только после окончательной разработки и утверждения плана.

Чтобы правильно назначить ответственных лиц, необходимо знать о нескольких типах ресурсов, которые могут быть использованы:

- Трудовые ресурсы

- Финансовые средства

- Оборудование

- Техническое оснащение

- Технологии и информация

- Поставщики и материалы

Несмотря на то, что не всегда исполнители обладают всеми рычагами управления и применения ресурсов, знание семи типов ресурсов значительно упрощает процесс описания проекта и решения вопроса о распределении ответственности, ведь, как уже и был сказано, пакеты работ должны быть обеспечены всем необходимым для их выполнения. А чтобы это сделать, важно ответить на два вопроса:

- Какие конкретно ресурсы требуются для реализации всех работ по проекту (список требований можно получить, используя график работ и СРР)?

- Что из необходимого уже есть?

Как только ответы на эти вопросы будут получены, можно проводить окончательное распределение ответственности.

Здесь же мы должны сказать о дополнительном средстве планирования проектных работ - структуре статей затрат. Ее не следует путать с бухгалтерскими счетами, т.к. по включенным в нее статьям происходит классификация и сбор неподтвержденной документально управленческой информации, необходимой для принятия управленческих решений (имеется в виду, что документации, подтверждающей фактические затраты, нет, но есть предварительные данные об использованных ресурсах, выполненных работах и т.д.).

Статьи затрат - это инструмент управления, который используется с целью сбора данных о фактических затратах выполненных работ и последующего их сравнения с затратами по плану. Эти же статьи применяются для планирования и контроля времени и стоимости, т.к. включают в себя сведения о работах, назначенных, исходя из СРР. Ниже вы можете увидеть пример формирования статей затрат по пакетам работ, за которые ответственны конкретные подразделения (исходя из СРР):

Статьи затрат могут включать в себя данные по множеству пакетов работ, составленных по различным основаниям, таким как:

- Ответственные лица

- Структура счетов

- Сроки выполнения

- Содержание работ

Подытоживая все вышесказанное о статьях затрат, остается лишь отметить, что они способствуют формированию и мониторингу проектного бюджета, осуществлению текущего управленческого учета и оценке возможных затрат после окончания проектных работ.

Теперь мы можем перейти к рассмотрению наиболее эффективных методов планирования проектов, позволяющих обеспечить своевременное осуществление как проекта в целом, так и отдельных его этапов.

Сетевое планирование проектов

Методы сетевого планирования проектов или, как их еще называют, сетевые диаграммы (граф сеть, PERT-диаграмма) представляют собой графическое отображение проектных работ и имеющихся между ними зависимостей. Понятие «сеть» здесь обозначает полный комплекс работ и контрольных точек проекта с установленными зависимостями между ними.

Сетевые диаграммы отображают сетевую модель в виде графика с рядом вершин, которые соответствуют работам, а связывающие их линии отображают взаимосвязи между этими работами. Граф, часто именуемый диаграммой предшествования-следования или сетью типа «вершина-работа», считается самым распространенным отображением сети. Ниже можно увидеть пример фрагмента такого графа:

Есть также тип сетевой диаграммы, называемый сетью типа «вершина-событие», но в практической работе его применяют не так часто. В этом случае работа имеет вид линии, соединяющей два события (узлы графа), отображающие начало и конец определенной работы. Хорошим примером такой диаграммы является PERT-диаграмма - вот она:

Сетевые диаграммы часто путают с блок-схемами, но это не совсем верно, т.к. отличие сетевой диаграммы состоит в том, что она отображает лишь логические зависимости работ, в то время как блок-схема показывает входы, выходы и процессы. Также в диаграмме нет повторяющихся циклов (петель).

Методами сетевого планирования называют методы, нацеленные на максимальное сокращение продолжительности проекта. Их основой служат метод критического пути (МКП или CPM (от англ. Critical Path Method)) и метод оценки и пересмотра планов (PERT (от англ. Program Evaluation Review Technique)).

Под критическим путем понимается максимально продолжительный путь в сети, а работы, имеющиеся на этом пути, называются критическими. От продолжительности критического пути зависит минимальная продолжительность проектных работ. Общую продолжительность проекта можно сократить посредством сокращения критических работ. Таким образом, задержки по выполнению работ влекут за собой и увеличение продолжительности проекта.

Благодаря методу критического пути можно рассчитать примерные календарные графики выполнения пакета работ, основываясь на логической структуре сети и оценках продолжительности выполнения работ по-отдельности, а также установить общий критический путь для проекта.

Есть также понятие полного резерва (запаса) времени. Это разность между датами позднего и раннего начала или окончания работ. Управленческая суть запаса времени состоит в том, что есть возможность для урегулирования финансовых, ресурсных или технологических ограничений, и руководитель проекта может приостановить работу на имеющийся в резерве срок, не опасаясь отрицательно повлиять на конечный срок завершения проекта. Резерв времени критических работ равен нулю.

Горизонтальная линейная диаграмма, где проектные задачи представлены временными отрезками с конкретными временными параметрами (началом, окончанием, задержками и т.д.) называется диаграммой Гантта, и она тоже является неотъемлемой частью сетевого планирования. Вот ее пример:

Для эффективного планирования удобно использовать и PERT-диаграммы, и граф сети, и диаграмму Гантта. Само же сетевое планирование подразумевает описание всей проектной работы в виде комплекса работ с конкретными взаимосвязями между ними. Чтобы рассчитать и проанализировать сетевой график, обычно применяют набор сетевых операций, называемых процедурами метода критического пути.

Сетевая модель разрабатывается поэтапно:

- Определяются списки проектных работ

- Оцениваются параметры работ

- Устанавливаются зависимости между работами

Списки работ нужно определить, чтобы описать всю деятельность по проекту, включая все детали. Работа - это главный элемент сетевой модели. Пакеты работ обуславливают деятельность, которая должна быть выполнена для достижения проектных результатов. Результаты обычно выделяются контрольными точками.

Перед разработкой сетевой модели нужно удостовериться, что нижний уровень СРР включает все работы, гарантирующие достижение частных проектных целей. Сетевая модель - это результат определения зависимостей между работами и добавления связующих событий и работ. В самой общей форме представленный подход основывается на предположении, что любая работа призвана помочь достичь частной цели. Связующие же работы совсем необязательно должны быть направлены на достижение материального результата, т.к. их целью может быть организация проведения того или иного мероприятия и т.п.

Основная задача проект-менеджера - оценить параметры работ. Для этого могут привлекаться другие участники проекта, ответственные за выполнение отдельных заданий проекта. Оценка продолжительности работ и потребности в финансовых средствах и ресурсах самым прямым образом влияет на актуальность ресурсных и стоимостных планов и календарных графиков, которые составляются после анализа сетевой модели. Такую оценку нужно проводить для каждой из работ. Затем на ее основе обобщаются и формируются уровни СРР в проектном плане.

Чтоб отдельные этапы проекта и весь проект в целом были реализованы своевременно, необходимо также планировать проект по временным параметрам. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Планирование проекта по временным параметрам

Временные параметры следует понимать здесь как временные периоды, в течение которых планируется выполнить работы и пакеты работ, а также точки контроля процесса реализации проекта. Время - важнейший фактор, воздействующий на эффективность осуществления всего замысла.

Сроки реализации элементов проекта и всего проекта всегда планируются заблаговременно, и, конечно же, желательно их минимизировать. Но минимизация сроков ограничена тремя параметрами: техническими возможностями, технологическими требованиями и качеством работ. Все это должно учитываться при планировании.

Планирование по временным параметрам - ключевой элемент проект-менеджмента, включающий в себя несколько составляющих. Этими составляющими являются:

- Концепция управления проектом по временным параметрам

- Календарное планирование проекта

- Контроль хода проектных работ

- Анализ и урегулирование хода работ

- Закрытие управления проектом

Нередко проект бывает сложно завершить к установленным срокам. Причиной тому служит нечеткое понимание того, чем именно нужно управлять, причем большая часть проблем возникает еще на этапе планирования.

Причиной расхождений с календарным планом могут быть задержки поставок, недостаток ресурсов и т.п. Если же неверно определены масштабы и предметные области проекта, впоследствии придется вносить корректировки в работы и календарный план.

Когда руководитель имеет дело с типовыми повторяющимися проектами, удобно , позволяющий точно определить время и последовательность действий, хотя на практике проекты повторяются крайне редко.

Если говорить о причинах временных потерь в проекте, то к ним можно отнести:

- Ненадлежащее управление качеством и составлением смет

- Отсутствие резервного плана при непредвиденных затратах

- Некачественное распределение рисков среди участников проекта

- Отсутствие структуры в системе коммуникаций

- Трудновыполнимая система проектной отчетности

А еще одной важной составляющей управления проектом по временным параметрам является управление личными временными ресурсами. Это актуально для каждого исполнителя и участника проекта, но в большей степени важно для руководителя, т.к. он ответственен за успех проекта, а значит, ему нужно успевать проделывать массу всевозможных работ.

Для улучшения управления личным временем желательно применять так называемые формы. Форма - это список необходимых для выполнения работ с указанием исполнителей и сроков выполнения. Наиболее приоритетные работы следует переносить во временные блоки планировочного календаря. Планировочный календарь может выглядеть так:

В пустые временные блоки можно вносить внеплановые события или работы меньшей приоритетности. В случаях, когда объем работ больше количества времени, работы могут планироваться на несколько дней вперед. Но злоупотреблять этим не стоит, иначе могут возникнуть задержки в выполнении высокоприоритетных задач. А с учетом того, что в последующие дни приоритет низкоприоритетной работы может повышаться, все задания следует выполнять своевременно.

Для нужно грамотно устанавливать приоритеты и действовать в соответствии с ними. Руководитель проекта не должен отвлекаться на второстепенные и нечеткие задачи и медлить с принятием важных решений. Также он должен уметь делегировать полномочия.

И последнее, на чем мы заострим внимание в первом уроке, - это некоторые организационные моменты.

Организация работ по проектному планированию

Планирование проекта является процессом формирования решений, которые определяют последовательность проектных работ и мероприятий. Оно играет главенствующую роль в проект-менеджменте, представляя собой организующее начало процесса реализации проекта.

Проектное планирование включает в себя несколько этапов:

- Постановку целей и задач

- Расчет ресурсов

- Создание графика продолжительности работ

- Оптимизацию графика выполнения работ

- Организацию выполнения работ

- Создание календарного плана нарастания трудоемкости работ

- Контроль хода работ

- Корректировку хода работ

План осуществления проекта - это комплексный план, содержащий исчерпывающую систему задач и целей, детальных работ, действий и мероприятий по достижению главной цели проекта. Составлению плана реализации нужно уделять повышенное внимание, стремясь избегать типичных ошибок, таких как:

- Постановка ошибочных целей

- Использование неполной информации

- Игнорирование прошлого опыта

- Игнорирование вопроса доступности ресурсов

- Недостаток внимания координации участников проекта

- Игнорирование мотивации исполнителей

- Чрезмерное внимание детализации плана

- Составление плана ради плана и игнорирование контроля следования плану

Несмотря на достаточно большое количество ошибок и их специфичность, обойти их стороной помогает учет всех элементов планирования, о которых мы вам рассказали. Важно только помнить, что планирование проекта - это систематизированное упорядочивание задач, целью которого является достижение основного результата - реализации проекта. А с учетом того, что план всегда содержит в себе указания к действиям и сами действия, его можно смело считать эталоном или ориентиром, с которым будут сравниваться фактические показатели. Если же в результате подобных сопоставлений будут найдены какие-либо расхождения, необходимо предпринимать меры по корректировке плана.

Во втором уроке мы поговорим о другом важном для руководителя элементе проект-менеджмента - управлении командой. Будут рассмотрены такие вопросы, как состав участников проекта, функции проект-менеджера, особенности формирования и развития проектной команды, признаки и состав команды, урегулирование конфликтов и ряд других.

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только 1 вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

Классификация, типы и виды проектов.

План лекции

Лекция №2

Тема: « Инвестиционные проекты»

Количество часов в соответствии с рабочей программой дисциплины : 4 часа

1. Классификация, типы и виды проектов.

2. Этапы разработки и реализации проекта.

В реальной экономической жизни инвестиции приобретают форму инвестиционных проектов. Понятие «проект» широко используется и в современной экономической литературе и в хозяйственной практике.

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (статья 1) инвестиционный проект определяется как «обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в т. ч. необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)».

Инвестиционные проекты различаются по многим параметрам. Эти параметры определяют специфику последовательности действий инвесторов и иных участников проекта, источников финансирования, участие государства, масштабность действий.

Классификация инвестиционных проектов:

По целям инвестирования различают:

– коммерческие проекты;

– экологические проекты.

По основной направленности:

1. Производственно-технологические проекты направлены на:

– поддержание и обновление производства;

– использование новых технологий;

– развитие производственного потенциала и др.

2. Проекты повышения качества и эффективности работы направлены на:

– снижение издержек производства и обращения;

– повышение производительности труда;

– экономию ресурсов;

– улучшение качества продукции и т. п.

3. Научно-технические (инновационные) проекты направлены на:

– развитие научных исследований и разработок;

– создание новой техники и технологии;

– разработку новой продукции, потребительских товаров и услуг и т. п.

4. Проекты выхода на новые секторы рынка направлены на:

– сохранение позиций на рынке;

– создание или завоевание новых секторов рынка (проникновение на рынок);

– обеспечение эффективной, прибыльной продажи товаров.

По масштабу:

– малые проекты, действие которых ограничивается рамками одной небольшой фирмы, реализующей проект. В основном они представляют собой планы расширения производства и увеличения ассортимента выпускаемой продукции. Их отличают сравнительно небольшие сроки реализации;

– средние проекты – чаще всего проекты реконструкции и технического перевооружения существующего производства продукции. Они реализуются поэтапно, по отдельным производствам, в строгом соответствии с заранее разработанными графиками поступления всех видов ресурсов;

– крупные проекты – проекты крупных предприятий, в основе которых лежит прогрессивно «новая идея» производства продукции, необходимой для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках;

– мегапроекты – целевые инвестиционные программы, содержащие множество взаимосвязанных конечных проектов. Такие программы могут быть международными, государственными и региональными.

По типу отношений между проектами выделяют:

Независимые проекты - решение о принятии одного проекта не влияет на решение о принятии другого проекта;

Альтернативные проекты - проекты не могут быть реализованы одновременно, или принятие одного проекта означает, что другой проект должен быть отклонен;

Комплементарные проекты - принятие нового проекта способствует росту доходов по другим проектам;

Замещаемые проекты - принятие нового проекта приводит к снижению доходов по действующим проектам

По типу денежного потока различают:

> инвестиционные проекты с ординарным денежным потоком, т. е. проект состоит из единовременных вложений (или инвестиций за определенный период, оттоков денежных средств) и последующих денежных поступлений (притоков денежных средств);

> инвестиционные проекты с неординарным денежным потоком, т. е. оттоки и притоки денежных средств чередуются в ка-кой-либо последовательности.

По уровню риска инвестиционные проекты принято делить на низкорисковые, среднерисковые и высокорисковые. В качестве среднего уровня принимают уровень риска, присущий инвестиционному рынку в целом

Инвестиционный проект может охватывать как полный научно-технический и производственный цикл, так и отдельные элементы (стадии): научные исследования, проектно-конструкторские работы, расширение, реконструкцию или техническое перевооружение действующего производства, организацию нового производства или выпуск новой продукции и т. п.

Период времени, за который реализуются цели проекта, называется жизненным циклом инвестиционного проекта. Зачастую жизненный цикл определяют по денежному потоку - от первых инвестиций до последних поступлений денежных средств. Понятно, что начальный этап характеризуется отрицательной величиной денежного потока, в последующем, с появлением доходов по проекту, величина денежного потока становится положительной.

Любой инвестиционный проект проходит несколько стадий жизненного цикла. Достаточно распространено деление на стадии, которое определяют как функциональное. Его можно представить следующим образом:

Прединвестиционный этап

На данном этапе осуществляется систематизация инвестиционных концепций, обзор возможных вариантов их реализации, выбор наилучшего варианта, разработка плана действий по его реализации.

Основные стадии этапа:

1. Формирование цели проекта и определение его обоснованности.

2. Разработка технико-экономического обоснования проекта.

3. Составление бизнес-плана инвестиционного проекта.

Перед началом осуществления проекта проводится квалифицированная экспертиза

Если финансирование проекта проводится с помощью существенной доли стратегического инвестора (кредитного или прямого), инвестор сам проведет эту экспертизу, например с помощью какой-либо авторитетной консалтинговой фирмы, предпочитая потратить некоторую сумму на этом этапе, нежели потерять большую часть своих денег в процессе выполнения проекта. Если предприятие планирует осуществление инвестиционного проекта преимущественно за счет собственных средств, то экспертиза проекта также весьма желательна для проверки правильности основных положений проекта.

Инвестиционный этап

Это планирование строительных работ, производство монтажа оборудования, заключение договоров с поставщиками, подбор персонала и его обучение, пусконаладочные работы, производство опытных образцов, определение способов текущего финансирования, выход на проектную мощность, строительство и сдача объектов заказчику, заключение договоров о поставке продукции.

Данный этап включает также основную часть реализации проекта, задача которой, в конечном итоге, состоит в проверке достаточности денежных потоков, генерируемых проектом для покрытия исходной инвестиции и обеспечения желаемой инвесторами отдачи на вложенные деньги.

Эксплуатационный этап

Данный этап означает начало производственной деятельности. Этот этап в значительной степени влияет на эффективность вложенных средств: формирование планировавшихся результатов; оценка полученных результатов; обеспечение ритмичности производства; обеспечение сбыта продукции; при необходимости осуществление изменений в технологическом процессе, вложение дополнительных инвестиций.

Ликвидационно-аналитический этап

Ликвидируются возможные негативные последствия реализации проекта. Разработка планов высвобождения оборотных средств и переориентация производственных мощностей. Осуществляются оценки и анализ достигнутых целей с учетом негативных и позитивных моментов.

Формой представления инвестиционного проекта в настоящее время служит бизнес-план. Бизнес-план – это документ, отражающий все аспекты будущего коммерческого предприятия, анализирующий все возможные проблемы и описывающий способы их решения. Бизнес-план необходим самому разработчику (руководителю) в качестве информационной базы для принятия решений как тактического, так и стратегического характера.

Главной задачей, стоящей перед разработчиками бизнес-планов, является задача по привлечению инвесторов.

В процессе разработки бизнес-плана сначала формируют доходную часть проекта (продукция, цены, рынок, продажи), затем - расходную (затраты на приобретение оборудования, сырья, материалов, заработную плату). При этом учитывают возможные варианты организационно-правового обеспечения бизнеса и схемы финансирования, после чего переходят к расчетам эффективности и ее анализу.

Структура и содержание бизнес-плана строго не регламентируются, но при его разработке обязательно следует обратить внимание на следующие условия:

Бизнес-план должен быть профессиональным, доступным и понятным;

Бизнес-план должен быть разделен на главы (разделы). Для более полного и наглядного восприятия информации рекомендуется использовать таблицы, схемы, диаграммы, графики;

Бизнес-план должен быть объективным.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие инвестиционного проекта.

2. Классификационные признаки инвестиционных проектов.

3. Технико-экономическое обоснование проекта

4. Структура бизнес-плана.

5. Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта.

Этапы реализации проекта. План действий

Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади"

Дж. Герберт

1. Роль учителя при выполнении проекта

Самое сложное для учителя в ходе проектирования - это роль независимого консультанта. Трудно удержаться от подсказок, особенно если педагог видит, что учащиеся выполняют что-то неверно. Но важно в ходе консультаций только отвечать на возникающие у школьников вопросы. Возможно проведение семинара-консультации для коллективного и обобщенного рассмотрения проблемы, возникающей у значительного количества школьников.

У учащихся при выполнении проекта возникают свои специфические сложности и их преодоление и является одной из ведущих педагогических целей метода проектов. В основе проектирования лежит присвоение новой информации, но процесс этот осуществляется в сфере неопределенности, и его нужно организовывать, моделировать, так что учащимся трудно:

Намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи;

Искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии альтернативы;

Осуществлять и аргументировать выбор;

Предусмотреть последствия выбора;

Действовать самостоятельно (без подсказки);

Сравнивать полученное с требуемым;

Объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат проектирования.

При выполнении проектов качественно меняется роль учителя. Она различна на разных этапах проектирования. Это можно более наглядно продемонстрировать на схеме, которая представлена в приложении 1. В схеме выделены этапы выполнения проекта. Значимость учителя и ученика в деятельности на каждом из них показана размером символической фигурки, а степень взаимодействия субъектов «учения - обучения» обозначена путем близости изображения символов.

Графическое представление взаимодействия учителя и учащихся показывает, что педагог на всех этапах выступает в роли консультанта и помощника, а акцент обучения делается на содержание учения, а на процесс применения имеющихся знаний.

2. Роль учащихся в выполнении проекта

Меняется и роль учащихся в учении: они выступают активными участниками процесса. Деятельность в рабочих группах помогает им научиться работать в «команде». При этом происходит формирование такого конструктивного критического мышления, которому трудно научить при обычной «урочной» форме обучения. У учащихся вырабатывается свой собственный взгляд на информацию, и уже не действует оценочная форма: «это верно, а это - неверно». Школьники свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели, им никто не говорит, как и что необходимо делать.

Даже неудачно выполненный проект также имеет большое положительное педагогическое значение. На этапе самоанализа (5 этап), а затем защиты (6 этап) учитель и учащиеся самым подробным образом анализируют логику, выбранную проектировщиками, причины неудач, последствия деятельности и т.д. понимание ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, формирует личный интерес к новому знанию, так как именно неудачно подобранная информация создала ситуацию «неуспеха». Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку (самооценку) окружающего мира и себя в этом мире.

3. Этапы реализации проекта.

Работа над любым проектом включает определенные этапы выполнения проекта, которые необходимо четко спланировать для достижения максимальной эффективности проектной работы.

Этапы работы над проектом

· Подготовительный:

· Планирование

· Исследование:

· Результаты:

· Подготовка к защите проекта:

· Презентация (отчёт):

· Оценка результатов и процесса (рефлексия)

3.1. Подготовительный этап.

Первый этап включает в себя определение темы и целей проекта, представление и создание группы учащихся для работы над проектом.

Обязательным является то, что темы проектов, предлагаемые учащимся для работы в течение года, могут подбираются заранее и согласовываться с соответствующими учителями-предметниками или предлагаться руководителем элективного курса, чтобы учащиеся могли выбрать ту или иную тему, хорошо соизмерив ее со своими интересами. Безусловно, если ученик приходит со своей темой, то нужно сделать все возможное, чтобы его тема не была отвергнута. Как правило, вопрос сводится просто к смещению акцентов проблемы в постановке вопроса, который хочет рассматривать ученик. Если это не представляется возможным, то было бы целесообразным предложить такую альтернативу, которая бы лежала в сфере интереса ученика.

Планирование работы над проектом начинается с его коллективного обсуждения. Это, прежде всего обмен мнениями и согласованиями интересов учащихся; выдвижение первичных идей на основе уже имеющихся знаний и разрешения спорных вопросов. Затем предложенные учащимися темы проектов выносится на обсуждение.

Цели первичного обмена мнениями:

1. Стимулирование потока идей

Для стимулирования потока идей актуален метод мозговой атаки. Учителю следует по возможности воздержаться от комментариев, записывать на доске идеи, направление работы по мере их высказывания, а также выдвигаемые учащимися возражения.

2. Определение общего направления исследовательской работы

Распределение учащихся по проектным группам происходит на первом этапе.

Решение этой задачи требует совмещения принципов самостоятельности учащихся в выборе темы и равной численности состава проектных групп.

§ на 1 этапе определяется минимальный и максимальный размер проектной группы,

§ на 2 этапе каждый учитель предлагает свою тему проекта,

§ на 3 этапе (за три месяца до начала проектной недели) на стенде размещается информационная таблица "Подготовка к проектной недели",

§ на 4 этапе каждый ученик, руководствуясь своим интересом, выбирает одну тему проекта и вписывает свою фамилию в соответствующую графу информационной таблицы,

§ На 5 этапе (за два месяца до начала проектной недели) формирование проектных групп должно быть в целом завершено. После этого переход учащихся из группы в группу возможен лишь как исключение.

Учащимся необходимо:

1. Рассмотреть темы предоставленные учителями – предметниками. Выбрать.

2. Сформулировать проблему.

3. Осуществить выдвижение гипотез – путей решения проблемы.

4. Сформировать сюжетную ситуацию.

5.Определить цель и задачи проекта.

6.Определить формы будущего продукта.

Учителю необходимо:

1. Познакомить учащихся со смыслом проектного подхода.

2. Мотивировать учащихся на создание проектной работы.

3. Помочь в постановке цели, задач проекта.

Данный этап является наиболее сложным и для учащихся и для учителя. Поэтому на этом моменте остановимся более подробно.

Тема (от греч. thema, букв. – то, что положено в основу) - предмет описания, изображения исследования, разговора и т.д.

Как выбрать тему проекта

Тема отражает характерные черты проблемы.

Все темы можно разделить на 3 группы:

Фантастические (несуществующие) - разрабатываете сами;

Эмпирические (основанные на опыте) - проводите собственные наблюдения и эксперименты;

Теоретические (научное познание) - проводите работу по изучению и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках (это то, что можно спросить у других людей, или то, что написано в книгах, и т.п.).

Чтобы правильно выбрать тему проекта:

1. Необходимо проанализировать потребности окружающих людей в различных областях жизнедеятельности (школа, дом, досуг, отдых, общественно полезная деятельность, производство и предпринимательство, общение) в ходе наблюдения, просмотра фильмов, чтения литературы.

2. Предложить просмотреть каталог защищённых проектов.

3. Предложить список примерных тем для работы над проектом.

Проблемные ситуации и подходы к их решению

|

Название проблемы |

Предложенный детям образ |

Формулировка для детей |

Психологическая суть проблемы |

|

Проблемы, похожие на мозаику |

Проблема, похожая на мозаику, состоит из нескольких отдельных частей. Проблема в целом решается, когда решается каждая ее часть. |

Это проблемы, которые могут быть разбиты на более или менее независимые смысловые части. Дети должны научиться выделять их и находить пути решения каждой из них. Если работает группа, то самый оптимальный путь — распределение отдельных частей проблемы между участниками или микрогруппами. Затем — общее обсуждение, внесение поправок или дополнений в каждый мини-проект и общее принятие решения о том, решена поставленная проблема или нет. |

|

|

Проблемы, похожие на многослойное желе |

Решение многослойных проблем состоит из последовательных действий. Такие проблемы решаются, если совершаются все действия и в правильном порядке. |

Это проблемы, которые решаются путем составления алгоритма. При этом очень важно, чтобы дети умели различать действия существенные и несущественные с точки зрения решения этой проблемы. |

|

|

Проблемы, похожие на снежинку |

Проблема, похожая на снежинку, имеет много вариантов решения. Необходимо исследовать все возможные варианты и выбрать наилучший |

Это проблемы (чаще всего — творческие, продуктивные по своей сути), которые могут решаться самыми различными путями. Другое дело, что есть решения удачные (оптимальные, осуществимые и т.д.; критерий оптимальности нужно задать детям) и неудачные. Нужно научить детей продуцировать различные варианты решения, а затем исследовать, оценивать их по определенным критериям. |

|

|

Проблемы, похожие на олимпийские кольца |

Такие проблемы возникают из-за того, что люди не помогают друг другу, работают только на свой результат. Каждый должен сам добиться успеха в своем деле и помочь это сделать всем остальным участникам |

Возможно, в реальности такие проблемы встречаются нечасто. Они предполагают, что успех зависит, во-первых, от того, насколько качественно каждый сделал свою часть работы и, во-вторых, от успеха группы в целом. По сути дела речь идет о настоящей кооперации, сотрудничестве. Детям трудно совместить в одной ситуации два условия: личный успех и помощь другому |

|

|

Проблемы, похожие на притчу о слоне |

Четверо слепых впервые в жизни встретились со слоном. Один из них дотронулся до хобота и сказал: «Слон похож на толстый канат». «Слон похож на столб», — сказал другой, ощупав ногу слона. Третий коснулся слоновьего живота и заявил: «Слон похож на огромную бочку». «Он похож на циновку», — потрогав слона за ухо, возразил четвертый |

Такие проблемы возникают из-за того, что люди по-разному понимают значение слов или поступков. Для того чтобы решить такую проблему, необходимо понять, что имеет в виду каждый собеседник, и прийти к взаимопониманию |

Данные проблемы решаются только в том, случае, если дискутирующие стороны определились со значением тех слов, которыми они оперируют. Необходимо выработать общую точку зрения на предмет спора. Это очень распространенная проблема, лежащая в основе множества конфликтов и недоразумений |

Актуальность - (от позднелат. actualis - фактически существующий, настоящий, современный), важность, значительность чего-либо для настоящего момента, современность, злободневность.

Актуальность темы - степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса).

Обоснование актуальности выбранной темы — начальный этап любого исследования.

В применении к учебно-исследовательской работе понятие «актуальность» имеет одну особенность: выбор и формулировка темы характеризует научную зрелость и компетентность исследователя.

Объяснение актуальности должно быть не многословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходимости — главное показать суть проблемной ситуации.

Формулировка проблемной ситуации — важная часть введения. Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых способов объяснения известных фактов. Поэтому имеет смысл остановиться на понятии «проблема» более подробно.

Проблема (от греч. problema – задача) – в широком смысле сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке – противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных событий в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения.

Проблема - крупное обобщенное множество сформулированных научных вопросов, которые охватывают область будущих исследований.

Различают следующие виды проблем:

o исследовательская - комплекс родственных тем исследования в границах одной научной дисциплины и в одной области применения;

o комплексная научная - взаимосвязь научно-исследовательских тем из различных областей науки, направленных на решение важнейших народнохозяйственных задач;

o научная - совокупность тем, охватывающих всю научно- исследовательскую работу или ее часть; предполагает решение конкретной теоретической или опытной задачи, направленной на обеспечение дальнейшего научного или технического прогресса в данной отрасли.

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем имеют огромное значение. Они если не целиком, то в очень большой степени определяют стратегию исследования вообще и направление научного поиска в особенности. Не случайно принято считать, что сформулировать научную проблему — значит показать умение отделить главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке о предмете исследования.

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к формулировке цели.

Цель – идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности. Содержание цели зависит от объективных законов действительности, реальных возможностей субъекта и применяемых средств.

Конкретная цель считается «хорошо сформулированной», если она:

1) изложена в позитивных терминах;

2) определена и оценена на основе конкретных физических данных;

3) сформулирована и поддержана человеком или группой, которые желают ее достижения;

4) предполагает сохранение позитивных сторон уже существующего состояния;

5) сформулирована так, чтобы соответствовать окружению.

Формулировка цели всегда начинается с существительного «Исследование, изучение, выявление и т.д.»

Задачи – конкретизированные или более частные цели.

Это обычно делается в форме перечисления (изучить, описать, установить, выяснить, вывести формулу, охарактеризовать и т. п.)

Гипотеза (от греч. hypothesis – основание, предположение) – предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений.

Гипотеза — недоказанное утверждение, предположение или догадка.

Как правило, гипотеза высказывается на основе ряда подтверждающих её наблюдений (примеров), и поэтому выглядит правдоподобно. Гипотезу впоследствии или доказывают, превращая её в установленный факт, или же опровергают, переводя в разряд ложных утверждений.

Недоказанная и неопровергнутая гипотеза называется открытой проблемой.

Гипотеза формулируется в исследовательском проекте.

3.2. Планирование.

Второй этап включает в себя:

а) Определение источников информации.

б) Определение способов сбора и анализа информации.

в) Определение способа представления результатов.

г) Установление процедур и критериев оценки результатов и процесса.

д) Распределение задач (обязанностей) между членами группы.

Учащимся необходимо:

1. Доказать актуальность данной проблемы.

2. Проанализировать различную информацию

2. Создать планирование деятельности по реализации проекта (выработать программу действий, разработать варианты реализации своей программы.

Учителю необходимо:

1. Предлагать идеи.

2. Высказывать предложения.

3.3. Исследование.

На этапе исследования учащиеся становятся настоящими исследователями. И, как все исследователи, они должны поставить вопрос, сформулировать проблему, выдвинуть гипотезу, подтвердить или опровергнуть ее в результате работы над своим проектом. При этом им потребуется самостоятельно искать необходимую информацию во множестве источников, применять разнообразные методы исследования.

Каждое исследование имеет объект и предмет.

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения.

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта.

Предмет исследования более узкое понятие, чем объект. Он является частью, элементом объекта.

Логика исследования:

1 . Обоснование актуальности выбранной темы.

2 . Постановка цели и конкретных задач исследования.

3 . Определение объекта и предмета исследования.

4 . Выбор методов (методики) проведения исследования.

5 . Выдвижение гипотезы.

6 . Построение плана исследования.

7 . Проверка гипотезы в ходе исследования. Описание процесса исследования.

8 . Оформление результатов исследования.

9 . Формулирование выводов и оценка полученных результатов.

10 . Определение сферы применения найденного решения.

Основные этапы процедуры исследования:

· постановка проблемы;

· сбор фактического материала;

· систематизация и анализ полученного материала;

· выдвижение гипотез;

· проверка гипотез;

· доказательство или опровержение гипотез.

Учащимся необходимо:

1. Осуществить сбор информации.

2. Выработать структурирование информации.

3. Определить виды и формы исследования: анкетирование, социологический опрос, наблюдение с последующих оформлением, интервью и т.д.

Учителю необходимо:

1.Наблюдать за протеканием исследования.

2. Советовать те или иные приемы исследования и методы их проведения.

3. Косвенно руководить деятельностью учащихся.

3.4. Результаты исследования.

На этом этапе осуществляются структурирование полученной информации и интеграции полученных знаний, умений, навыков.

В основе этого этапа:

а) Анализ информации.

б) Формулирование выводов.

Учащимся необходимо:

1. Систематизировать полученные данные

2. Объединить в единое целое полученную каждой группой информацию

3. Подвести итог работы

4. Оформить результаты исследования, выстраивав общую логическую схему

5. Сделать выводы

Учителю необходимо:

1.Наблюдать за анализом информации

2. Советовать возможное представление результатов исследования

3.5. Подготовка к защите проекта.

Подготовка к защите проекта включает:

а) Оформление портфолио.

б) Подготовка стендовой защиты

в) Разработка электронной презентации.

г) Подготовка публичного выступления.

Учащимся необходимо:

1. Изготовить продукт.

2. Оформить продукт

3. Выбрать формы презентации.

4. Подготовить презентацию.

Учителю необходимо:

1.Наблюдать за процессом изготовления продукта

2. Советовать возможные формы презентации

3.6. Презентация проекта.

На этом этапе учащиеся осмысливают полученные данные и способы достижения результата; обсуждают и готовят итоговое представление результатов работы над проектом (в школе, округе, городе и т.д.). Учащиеся представляют не только полученные результаты и выводы, но и описывают приемы, при помощи которых была получена и проанализирована информация; демонстрирует приобретенные знания и умения; рассказывают о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в работе над проектом.

Презентация (отчёт) состоит:

а) Возможные формы отчёта: устный, устный с демонстрацией материалов, письменный

б) Презентация проекта

Учащимся необходимо:

1. Осуществить защиту проекта

2. Ответить на вопросы слушателей

Учителю необходимо:

1.Слушает, задает вопросы в роли рядового участника

3.7. Оценка результатов и процесса (рефлексия).

Эффективность активности и самостоятельности учащихся можно отследить по результатам их отчетов о ходе их работы в проекте. Основными функциями рефлексии в процессе проектирования становятся:

Проблематизация, концептуализация, перенормирование, освоение способов нормирования деятельности в проекте;

Непосредственное формирование опыта осуществления проектной деятельности, включая все необходимы процедуры;

Обучение приемам рефлексии по поводу этого опыта;

Обучение культурной коммуникации.

Оценка результатов и процесса (рефлексия) включает:

а) Оценивание путём коллективного обсуждения

б) Оценивание путём самооценок.

Учащимся необходимо:

1. Сделать самоанализ своей работы

Оценить работу участников своей группы

Учителю необходимо:

1. Оценить усилия учащихся, креативность, использование источников.

1. Варианты вопросов к разделу «Этапы работы над проектом».

Для выявления уже имеющихся знаний:

Что вы можете сказать по этой теме (проблеме)?

Что вы читали (слышали, изучали на уроках, самостоятельно) по этой теме, проблеме? Как вы относитесь к этой теме (проблеме)?

Какие способы решения этой проблемы вы знаете? Что, по- вашему, необходимо для этого сделать?

Что еще вы бы хотели изучить (понять), чтобы найти способ решения этой проблемы?

Для выявления склонности и интересов учащихся:

Что еще интересно вам было бы узнать в этой области?

В чем вы хотели бы лучше разобраться?

Ваше любимое занятие вне школы?

Чему вы больше всего хотели бы научиться?

Кем бы вы хотели стать? В чем вы хотели бы разбираться профессионально?

Что бы вы хотели предпринять для осуществления вашего замысла? При каких условиях это было бы возможно?

Для выявления затруднений у учащихся:

О чем (или о ком) вы бы хотели получить более подробную информацию? Что нового вам было бы интересно узнать?

В каких вопросах вы бы хотели стать более компетентными?

Для определения темы проекта:

Какие из предложенных тем больше всего отвечают вашим склонностям, интересам?

Почему вы предпочли именно эту тему?

Каким образом вы могли бы помочь классу (группе) раскрыть эту тему?

Какие, по-вашему, существуют критерии итоговой оценки работы над проектом? Как можно определить «программу-максимум» и «программу-минимум»?

Варианты вопросов:

Определение задач:

Что вам уже известно о теме?

Чем конкретно вам будет интересно заниматься в работе над этим проектом?

По каким вопросам вы могли бы проконсультировать свою группу (другую группу, весь класс)?

Что вам еще необходимо изучить по данной проблеме?

Какую помощь вы можете оказать в процессе работы над проектом?

Попытайтесь сформулировать задачу так, чтобы все члены вашей группы поняли, какие исследования необходимы для успешной реализации проекта.

Поиск и сбор информации:

Какие способы поиска и сбора информации вы знаете?

Где можно найти необходимую информацию? Кто может в этом помочь? Кого можно пригласить для консультации?

В какие организации можно обратиться за консультацией? Какие конкретно сведения вы там запросите?

Какие документы могут содержать нужную вам информацию? Где их можно найти? Подумайте, чем будет заниматься каждый член группы?

Какие работы могут выполняться параллельно?

Какие исследования требуют больше (меньше) времени?

Чем необходимо заняться в первую очередь? В каком порядке будет выполняться работа? Как распределить работу между членами группы? Кто и за что будет отвечать? Где будет проводиться работа? В какие сроки?

Интерпретация полученных данных:

Какая информация необходима для решения поставленной задачи? Без какой информации можно обойтись? Обоснуйте ваше мнение.

Каковы критерии оценки полученной информации?

Установите связь (если она есть) между собранными данными.

Варианты вопросов:

Какие данные и выводы целесообразно обобщить и вынести на презентацию?

Кому, по – вашему, будет интересна проблема над которой вы работали?

В какой форме вы хотели бы представить итоги вашей работы? Составьте план.

В чем вы могли бы помочь (исходя из личных склонностей, интересов, способностей) при подготовке презентации итогов проекта?

В чем будет состоять «изюминка» вашей презентации?

Какие формы презентации вы считаете наиболее приемлемыми, и учитывая содержание, цель проекта, возраст и уровень знаний предполагаемой аудитории, а также ваши способности и интересы?

Какие затраты предполагает выбранная форма презентации?

Сколько времени потребуется на подготовку выбранной вами формы презентации?

Чем необходимо заняться в первую очередь? В каком порядке будет выполняться работа? Как она будет распределяться между участниками мероприятия? Кто и за что будет отвечать?

Варианты вопросов:

Для обсуждения эффективности проведенной презентации:

Что нового вы узнали в ходе предъявления результатов над проектом?

Какие вопросы к участникам проекта у вас возникли?

Для обсуждения эффективности работы над проектом и проведенных исследований:

Каким образом вы получили результаты? Пришли к таким выводам?

Кому и для какой цели могут быть интересны полученные вами результаты (выводы)?

Если продолжить работу над этой темой, что ещё вам было бы интересно узнать, какие исследования провести?

Что, по – вашему, особенно удалось? Что не совсем получилось? Почему?

Как вы считаете, что в проведенной работе можно было бы улучшить, усовершенствовать? Каким образом?

Что из проделанной работы принесло вам наибольший успех и наибольшее удовлетворение? Почему?

Как вы относитесь к проективным методам работы?

Какая проблема интересует вас сейчас?

Также необходимо дать полную рефлексию работы над проектом приблизительно в таком варианте.

I. Вопросы, направленные на анализ проектной работы:

Удачно ли была выбрана тема проекта?

Оптимально ли были определены цель проекта и его задачи?

Глубоко ли Вы исследовали проблему?

Какие «белые пятна» в ней еще остались?

Соответствовали ли методы исследования и обработки результатов целям и задачам этого исследования?

Рационально ли Вы использовали имеющиеся средства?

Какие этапы реализации проекта для Вас были наиболее интересны?

Какие знания и умения Вы приобрели в процессе работы над проектом?

Какие свои способности развивали?

На сколько эффективно был выбранный Вами внешний продукт?

Достаточно ли грамотно составлен Вами текстовый вариант работы?

Ваше публичное выступление вызвало интерес у аудитории?

Удачно ли Вы отвечали на вопросы оппонентов и других участников защиты?

Что из Вашего опыта проектной деятельности Вам следует сохранить и использовать в будущем?

Где и зачем в будущем Вам может пригодиться приобретенный опыт?

II. Вопросы, направленные на анализ навыков сотрудничества:

Был ли должный психологический комфорт в группе, реализовавшей данный проект?

Каков был характер общения между участниками проекта?

Хотели бы вы поменять состав своей группы?

Все ли участники были достаточно активны?

Все ли смогли проявить свои способности?

Удовлетворены ли вы своей работой в группе?

Руководитель проекта должен дать оценку деятельности каждому участнику. Эта оценка будет иметь две составляющие:

Объективная часть

1. Полнота присутствия на занятиях, где обсуждались творческие задания.

2. Внимательность на занятиях, выполнение установленных требований.

3. Уровень познавательной активности (выступления, вопросы, поиски ответов на вопросы).

4. Качество выполнения основных и дополнительных творческих заданий.

5. Уровень обучаемости, восприимчивости.

6. Волевые качества в увлечении, устремления к личным высоким достижениям в учении.

Субъективная часть:

1. Внимательность на занятиях, качество выполнения установленных требований.

2. Уровень познавательной активности (участие в поисковой и исследовательской деятельности на занятиях.

3. Качество выполнения основных, дополнительных и специальных творческих занятий.

4. Уровень интереса к содержанию занятий, введению новых педагогических технологий.

5. Влияние занятий по курсу с творческими заданиями на улучшение успеваемости по другим предметам.

6. Степень расширения кругозора.

Последовательность выполнения проектов:

|

Деятельность учащихся |

Деятельность педагога |

||

|

1. Начинание |

Определение темы, уточнение целей, исходного положения Выбор рабочей группы |

Уточняют информацию. Обсуждают задание |

Мотивирует уч-ся. Объясняет цели проекта. Наблюдает |

|

2. Планирование |

Анализ проблемы Определение источников информации Постановка задач и выбор критериев оценки результатов. Распределение ролей в команде |

Формируют задачи. Уточняют информацию. Выбирают и обосновывают свои критерии успеха |

Помогает в анализе и синтезе. Наблюдает |

|

3. Принятие решения |

Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив. Выбор оптимального варианта |

Работают с информацией. Проводят синтез и анализ идей. Выполняют исследование |

Наблюдает. Консультирует |

|

4. Выполнение |

Выполнение проекта |

Выполняют исследование, работают над проектом. Оформляют проект |

Наблюдает. Советует |

|

Анализ выполнения проекта. Анализ достижений поставленной цели |

Участвует в коллективном самоанализе проекта |

Наблюдает, направляет процесс |

|

|

6. Защита проекта |

Подготовка доклада. Обоснование процесса проектирования |

Защищают проект, участвуют в коллективной оценке результатов |

Участвуют в коллективном анализе |

4. Разные подходы к организации учебного проекта.

Рассмотрим два подхода к организации учебного проекта в школе. Это подходы Н.Ю.Пахомовой Н.В. Матяш.

Н.Ю. Пахомова выделяет следующие этапы работы над проектом:

Погружение в проект;

Организация деятельности;

Осуществление деятельности;

Презентация результатов.

Что делает каждый участник проектной работы на разных этапах, очень коротко можно пояснить с помощью таблицы.

|

Учащиеся |

|

|

1-й этап – погружение в проект |

|

|

Формулирует: Проблему проекта; Сюжетную ситуацию; Цель и задачи. |

Осуществляют: Личностное присвоение проблемы; Вживание в ситуацию; Принятие, уточнение и конкретизация цели и задач. |

|

2-й этап – организация деятельности |

|

|

Организует деятельность – предлагает: Организовать группы; Распределить амплуа в группах; Спланировать деятельность по решению задач проекта; Продумать возможные формы презентации результатов проекта. |

Осуществляют: Разбивку на группы; Распределение ролей в группе; Планирование работы; Выбор формы и способа презентации предполагаемых результатов. |

|

3-й этап – осуществление деятельности |

|

|

Не участвует, но: Консультирует учащихся по необходимости; Ненавязчиво контролирует; Дает новые задания, когда у учащихся возникает в этом необходимость; Репетирует с учениками предстоящую презентацию результатов. |

Работают активно и самостоятельно: Каждый в соответствии со своим амплуа и сообща; Консультируются по необходимости; «добывают» необходимые знания; Подготавливают презентацию результатов. |

|

4-й этап – презентация |

|

|

Принимает отчет: Обобщает и резюмирует полученные результаты; Подводит итоги обучения; Оценивает умения: общаться, слушать, обосновывать свое мнение, толерантность и др.; Акцентирует внимание на воспитательном моменте: умении работать в группе на общий результат и др. |

Демонстрируют: Понимание проблемы, цели и задач; Умение планировать и осуществлять работу; Найденный способ решения проблемы; Рефлексию деятельности и результата; Дают взаимооценку деятельности и ее результативности. |

Степень активности учеников на разных этапах разная. В учебном проекте ученики должны работать самостоятельно, и степень этой самостоятельности зависит, по мнению Н.Ю. Пахомовой, не от их возраста, а от сформированности умений и навыков проектной деятельности. Даже ученики начальных классов могут быть более самостоятельными, если они уже работали над одним - двумя проектами, чем старшеклассники, впервые занятые проектом.

Здесь Н.Ю. Пахомова поясняет роли участников проекта и их значимость следующим образом. Роль учителя несомненно велика на первом и последнем этапах. И от того, как учитель выполнит свою роль на первом этапе зависит судьба проекта в целом. На последнем этапе роля учителя велика, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего того, что они узнали или исследовали, которое может сделать учитель с его богатым житейским опытом, научным кругозором, аналитическим мышлением.

Следующий значимый аспект структуры осуществления учебного проекта, выделенный Н.Ю. Пахомовой – это погружение в проект.

Прежде всего, начиная работу над проектом, учитель побуждает у учащихся интерес к теме проекта. Н.Ю. Пахомова предлагает мотивировать учащихся, используя фантазию и мастерство самого учителя. Интерес к теме выстраивается, конечно, с учетом имеющегося у детей учебного и жизненного опыта, их возрастных особенностей и предпочтений. Тема должна быть не только близка и интересна, но и доступна, т.е. находиться в зоне ближайшего развития.

Затем на этапе погружения в проект учитель очерчивает проблемное поле рассмотрения темы и формулирует проблему проекта. Как полагает Н.Ю. Пахомова, проблема – это один из главных атрибутов учебного проекта.

Для дальнейшей работы на первом этапе необходимо поработать с проблемой, для этого учителю и ученику, как считает Н.Ю. Пахомова понадобятся навыки проблематизации – аналитического процесса работы в проблемном поле с целью выделения проблемы или ряда проблем для последующего их рассмотрения и решения. Обучение проблематизации одно из специфических умений, на выработку которого у учащихся нацелен весь учебно-воспитательный процесс современной школы. Проблематизация является одним из элементов проектной деятельности учащихся при выполнении учебного проекта.

Если проект предполагает рассмотрение общей проблемы в разных группах под разными углами зрения, то проблемотизация происходит до разбивки на группы. Если проблему проекта предполагается рассмотреть одну и ту же, но в разных группах, искать свои пути и способы ее решения, то проблематизацией занимается каждая группа отдельно.

Проблема должна быть сформулирована так, чтобы следующим шагом была формулировка цели и задач проекта. Задачи проекта – организация и проведение определенной работы для поиска способа или способов решения проблемы проекта. Не жестко поставленные задачи стимулируют ребячье творчество. В момент конкретизации задачи у детей возникает мотивация. Как уточняет Н.Ю. Пахомова: когда дети конкретизируют задачу как свою, они делают первый шаг к творческой работе.

Что же касается предварительной подготовки учителя к работе над проектом, то здесь Н.Ю. Пахомова приводит следующие предположения: «Педагог, выбирая проект, даже хорошо известный, многими уже разработанный и выполненный, должен мысленно соотнести его с силами и возможностями конкретных детей, наличием требуемого обеспечения проектной деятельности».

Обеспечение осуществления учебного проекта включает в себя несколько видов: материально-техническое, информационное, организационное и учебно-методическое. Все виды требуемого обеспечения, перечисленные Н.Ю. Пахомовой, должны быть в наличии до начала работы над проектом. Кроме того, необходимо обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом, мотивацию, которая станет незатухающим источником энергии для самостоятельной деятельности и творческой активности. Мотивация обеспечивается доступными, выбранными сообразно с интересами и возможностями возраста, темой и проблемой учебного проекта. Самым веским мотивом в проектной работе является подводящая итог учебному проекту презентация полученных результатов. Рассказать о проделанной работе, своих достижениях, о том, что узнал нового, что научился делать, как работал весь коллектив и он лично, необходимо ребенку в любом возрасте, а тем более в младшем школьном.

Формы презентаций и их учебно-воспитательный эффект.

Как уже отмечалось, одним из важных этапов осуществления учебного проекта.

Выбор формы презентации зависит от продукта работы над проектом. Это может быть творческий вечер, концерт, спектакль, видеосюжет, слайд-шоу, web -сайт и прочее. Определяются формы презентации при постановке цели и задач проекта. Н.Ю. Пахомова предлагает подбирать формы проведения презентаций с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их личным выбором и предпочтениями. В процессе презентации, считает тот же автор, важно подчеркнуть положительную тональность в оценке результатов, какими бы несущественными они не казались, инициировать конструктивную и доброжелательную дискуссию по оценке предъявленного исследования.

Подготовка к презентации занимает значительную часть отведенного на проект времени. И если помнить, что результатом работы над проектом является, прежде всего, замысел способа решения проблемы проекта, то понятно, что его и надо предъявлять, прежде всего, а продукт играет вспомогательную роль, помогает наглядно представить оно из воплощений замысла или образ.

Педагогической целью презентации Н.Ю. Пахомова считает развитие презентативных навыков и умений таких как:

Демонстрировать понимание проблемы проекта;

Анализировать ход поиска решения;

Демонстрировать найденное решение;

Проводить самоанализ успешности и результативности решения проблемы.

Н.В. Матяш рассматривает проектную деятельность школьников, как проявление творческой деятельности. А метод учебных проектов и сам учебный проект не разделяет с понятием творчества.

Учебный творческий проект, по мнению Н.В. Матяш выполняется в три этапа: Исследовательский (подготовительный), технологический и заключительный. На каждом этапе в совместной деятельности учащихся и учителей решаются определенные задачи.

При выборе, анализе и реализации проекта необходимо решать следующие проблемы:

Как определить сферу деятельности;

Как выбрать тему проекта;

Как провести исследование проблемы

Как оформить отчет по проекту.

1. Исследовательский (подготовительный) этап

Прежде всего, на этом этапе необходимо осуществить поиск проблемной области. Учитель ставит перед учащимися проблему. На данном этапе кроме вербальных методов (рассказа, объяснения) целесообразно использовать метод мозговой атаки с целью коллективного поиска проблем.

После выявления проблем, учитель, используя метод информационной поддержки, предоставляет учащимся книги, журналы, телерадиоинформацию, рекламные буклеты, справочники и другие источники. Опираясь на собственные знания и анализ этих источников, каждый школьник определяет для себя область интересов и тему. Таким образом, формируются группы по интересам. И уже каждая группа формулирует для себя конкретную задачу проекта.

Затем осуществляется анализ предстоящей деятельности и разрабатывается план выполнения проекта.

Исследовательский (подготовительный) этап заканчивается разработкой продукта проекта.

2.Технологический этап

Основным методом на этом этапе выступает метод упражнений. На этом этапе учащиеся работают над созданием продукта проекта, проявляя свою самостоятельность и творчество. Данный этап завершается, когда завершается работа над продуктом, и учащиеся переходят к обдумыванию способов представления продукта.

3.Заключительный этап.

Подготовленные и оформленные проекты защищаются. В ходе защиты учащиеся делают краткие выступления, отвечают на вопросы жюри и товарищей, делают самооценку проектов.

Выполненный проект вначале оценивает сам автор, а затем избранное для этого жюри в составе учителя и других учащихся (из других классов).

Критерии оценивания выполненных проектов, как полагает должны включать в себя аргументированность выбора темы, обоснование, значимость выполненной работы, выполнение принятых этапов проектирования, законченность, материальное воплощение, заинтересованность проблемой проекта.